|

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Национальный научный центр морской биологии им. А.В. Жирмунского» Дальневосточного отделения Российской академии наук («ННЦМБ ДВО РАН») является научной, природоохранной и эколого-просветительской организацией. Основные направления деятельности ННЦМБ ДВО РАН:

|

Исторический экскурс

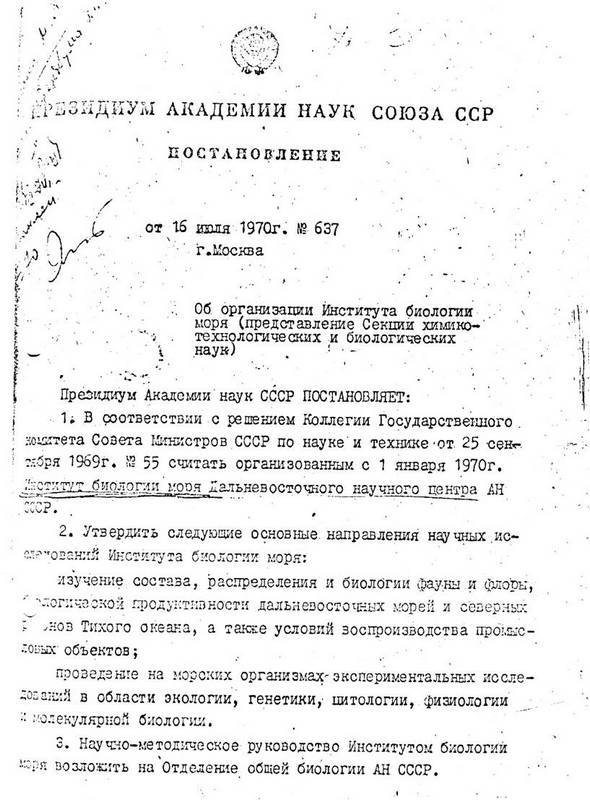

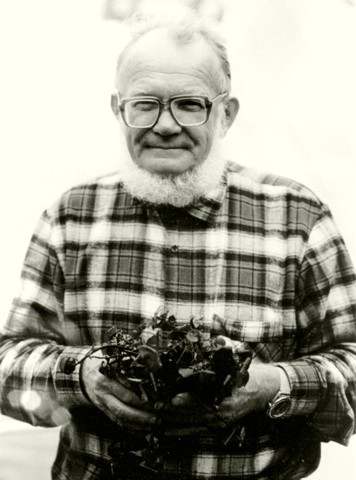

ННЦМБ ДВО РАН основан 1 января 1970 года как Институт биологии моря (далее - Институт) в составе Дальневосточного научного центра АН СССР. Однако всё началось немногим раньше. 9 сентября 1966 года по инициативе Сибирского отделения Академии наук СССР Президиумом АН СССР принято Постановление об организации в Дальневосточном филиале СО АН СССР Отдела биологии моря. Заведующим Отделом, решая важнейшие задачи, и у истоков создания впоследствии Института биологии моря, был назначен кандидат биологических наук Алексей Викторович Жирмунский, его заместителем – кандидат биологических наук Олег Григорьевич Кусакин, оба будущие академики АН СССР/РАН.

|

|

|

Именно А.В. Жирмунский собрал коллектив единомышленников, настоящих подвижников науки, талантливых учёных. Организация Отдела, а затем Института в то время встретила широкую поддержку ведущих отечественных учёных. В качестве основных направлений исследований были утверждены, во-первых, проведение на морских объектах экспериментальных исследований в области экологической и эволюционной биологии, генетики, цитологии, физиологии и молекулярной биологии; и, во-вторых, изучение состава, распределения и биологии фауны и флоры, биологической продуктивности прибрежных зон (шельфа) дальневосточных морей, а также условий воспроизводства промысловых объектов. Основное внимание обращалось на экспериментальные исследования, а также на изучение прибрежных зон моря, которым до того момента уделялось незаслуженно мало внимания. Основная часть научных работ была сосредоточена вокруг трех связанных между собой проблем: а) расселение организмов в море (хорология), б) приспособления, способствующие расселению и воспроизводству морских животных и растений (экология) и в) выяснение механизмов микроэволюционных процессов. В будущий на тот момент Институт прибыли учёные из Москвы, Ленинграда, Минска, Казани, Горького и многих других городов. Трудно переоценить роль Алексея Викторовича в организации и становлении Института, возглавлявшего его почти 20 лет с момента организации. В соответствии с постановлением Президиума Российской академии наук от 20 сентября 2005 г. № 212 Институту было присвоено имя академика А.В. Жирмунского.

В жизни и судьбе Института отразились судьбы не одного поколения людей. Организационная структура в зависимости от тематики, развития науки неоднократно менялась. 20 января 2016 г. Институт биологии моря им. А.В. Жирмунского ДВО РАН реорганизован в Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Национальный научный центр морской биологии» Дальневосточного отделения Российской академии наук (ННЦМБ ДВО РАН) с присоединением в форме филиалов Дальневосточного морского биосферного государственного природного заповедника ДВО РАН и Научно-образовательного комплекса «Приморский океанариум» ДВО РАН.

С 2021 г. помимо головной организации Центр включает 1 филиал – научно-образовательный комплекс «Приморский океанариум». По состоянию на сентябрь 2025 г. в штатном составе работает 1412 сотрудников, включая 21 доктора наук, 130 кандидатов наук, 1 академик РАН, 3 члена-корреспондента РАН.

Остановимся на основных исторических событиях, сопутствовавших образованию и становлению Института в системе Российской академии наук. Одновременно с Институтом была создана морская биологическая станция «Восток» (зал. Восток Японского моря), через год биостанции «Радуга» на оз. Азабачье (Камчатка) и «Сокол» на р. Белая (Сахалин), еще через год биостанция «Старк» на о-ве Попова. Немногим позднее к ним были добавлены Государственный природный комплексный морской заказник «Залив Восток», биостанция «Запад», собственные Водолазная, Аквариальная и Морская службы. Для сохранения и изучения уникальных прибрежных сообществ залива в 70-х годах прошлого века в Хасанском районе был организован первый в стране Морской заповедник (ныне Дальневосточный морской биосферный государственный природный заповедник, с 2021 года находящийся под управлением ФГБУ «Земля Леопарда»).

В 1994 году в Институте создан ныне крупнейший во Владивостоке морской естественно-исторический Музей (общая площадь музейных хранилищ более 400 м2), основными задачами которого определены сохранение морских биологических коллекций, а также экспозиционная и просветительская деятельность. Научная коллекция Музея – крупнейшее на Дальнем Востоке России собрание морской фауны и флоры. Материалы Музея используются для фундаментальных и прикладных исследований, а также для просветительских и учебных целей. С 2016 г. Музей работает с семейной аудиторией в проекте «Наука в путешествии. ПриМорье», который направлен на вовлечение жителей города и края в исследование и сохранение морского биоразнообразия. Важный ресурс проекта – сайт http://naukamoredeti.ru/.

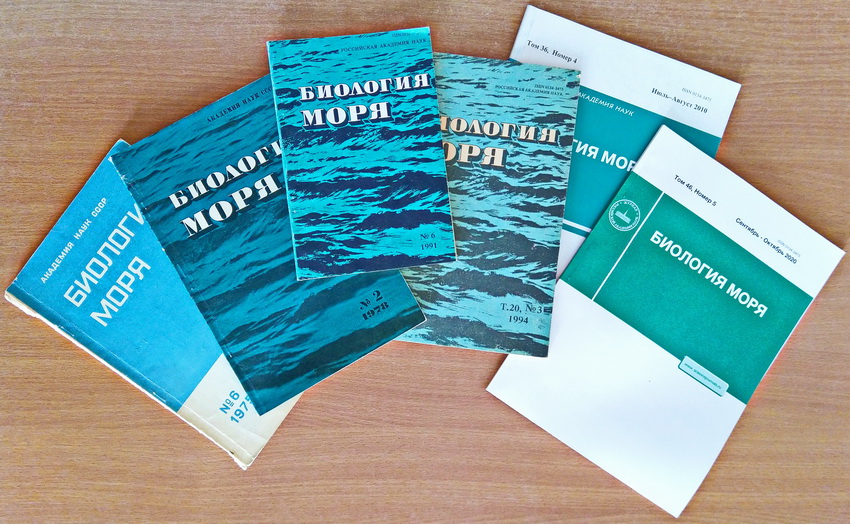

Через 5 лет после «рождения» Институт стал издавать журнал «Биология моря» (переводная версия носит название «Russian Journal of Marine Biology» и ныне это журнал международного уровня). Новейшая история журнала может быть прослежена по многочисленным публикациям хроники как в самом журнале, так и в СМИ. С 2004 г. он размещен в открытом доступе в базе РИНЦ с полным соблюдением норм авторского права. Расширяется круг учёных, публикующих свои статьи на страницах журнала. Так, за последние 5 лет по числу работ лидируют статьи сотрудников ННЦМБ ДВО РАН (115), ДВФУ (40), МГУ (26), ИнБюМ РАН (25), ТОИ ДВО РАН (14). Ежегодно в журнале публикуют свои статьи множество зарубежных авторов. Если на первых порах существования журнала в нём публиковали только переводы статей, то сейчас авторы присылают оригинальные материалы. В период с 2019 по 2023 годы на страницах журнала были опубликованы работы авторов из Китая (15), Индии (9), Ирана (7), Турции (4), Туниса (2), Социалистической Республики Вьетнам (4), Египта (2), Алжира (1) и других государств. Журнал актуален и остается авторитетным изданием, где российские и зарубежные биологи могут представить результаты своей работы, способствуя развитию науки. На сайте HYPERLINK доступны аннотации, рисунки, пристатейные списки литературы работ авторов и другая информация. Содержание других выпусков журнала (начиная с 1996 года, vol. 22), доступны на сайте Издателя: https://www.pleiades.online/en/journal/marbio), и с 2000 года (vol. 26) - на сайте https://link.springer.com/journal/11179/volumes-and-issues. В июне 2024 года главным редактором журнала «Биология моря» стал директор ННЦМБ ДВО РАН, член-корреспондент РАН Игорь Юрьевич Долматов.

При сопоставлении событий первых лет существования Института с новейшими, очевидно, что стратегические направления его деятельности не изменились. Интенсивное развитие, окончательное формирование и расцвет Институт получил под руководством академика Владимира Леонидовича Касьянова (1940-2005), выдающегося отечественного учёного, известного мировой научной общественности фундаментальными трудами по сравнительной эмбриологии морских организмов, работами в области изучения и сохранения морской биоты, трудами по проблемам эволюции биосферы и климатическим изменениям на планете. Помогать Алексею Викторовичу Жирмунскому руководить Институтом В.Л. Касьянов начал ещё с 1977 г., когда стал его заместителем. В.Л. Касьянов смог в самые трудные для всей страны годы не только сохранить Институт, но и сделать его одним из наиболее интересных и продуктивных среди институтов РАН.

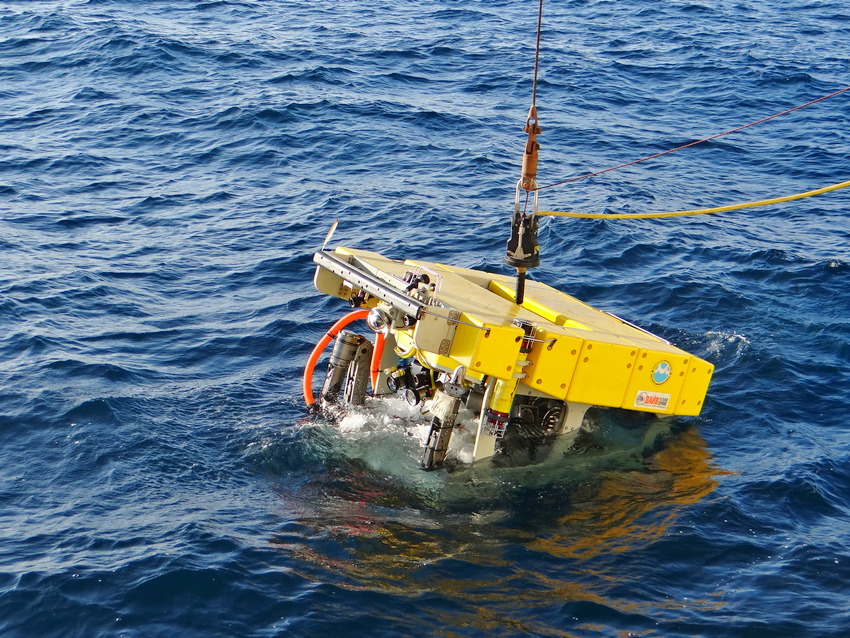

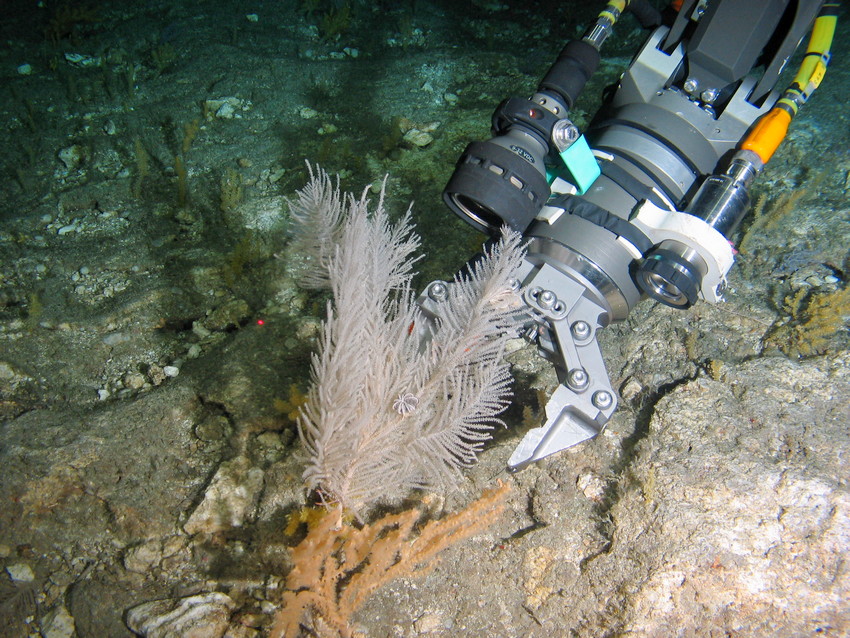

После безвременного ухода В.Л. Касьянова Институт возглавил академик Андрей Владимирович Адрианов. По его инициативе и непосредственном руководстве сформировалось еще одно значимое направление научных исследований – изучение глубин Мирового океана. Был приобретен телеуправляемый подводный аппарат Comanche 18, способный погружаться на глубину до 6000 м. Институт организовал и участвовал в многочисленных международных экспедициях по изучению глубоководья.

|

|

В связи с созданием Центра в сентябре 2016 года значительно расширен спектр выполняемых исследований. В настоящее время доля молодых учёных превышает 30 %. Молодежной политике уделяется значительное внимание - с 2019 года в рамках реализации Национального проекта «Наука и университеты» создано 4 молодежные лаборатории.

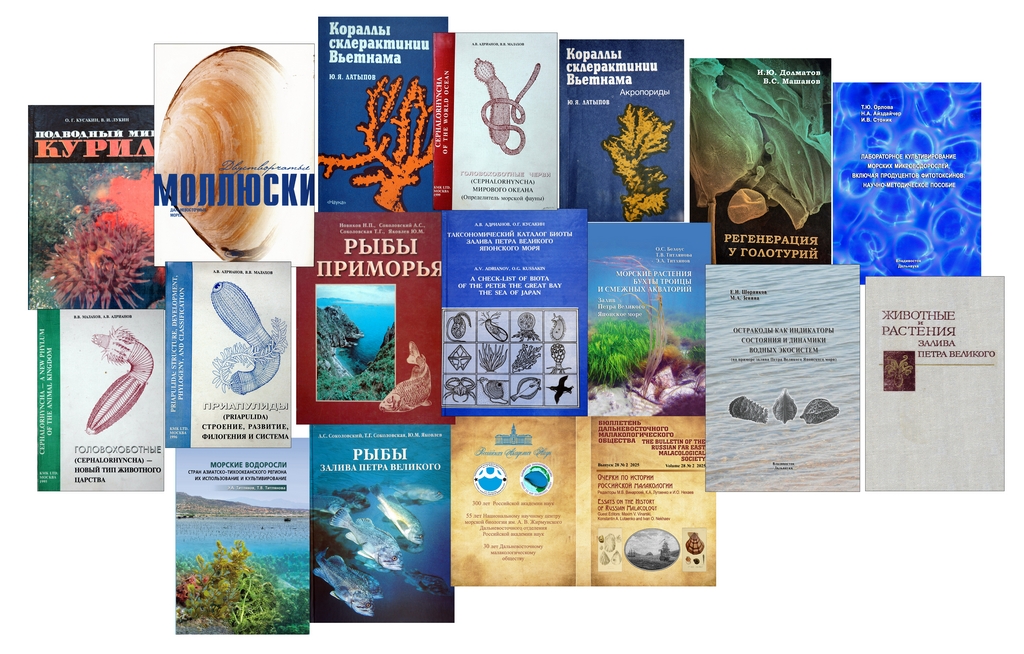

Успешно выполнены многочисленные морские биологические и технические исследования и работы по целому ряду специальных программ и особых государственных заданий. Результаты научных исследований ННЦМБ ДВО РАН представлены в многочисленных научных публикациях учёных. Сотрудниками опубликовано порядка 7 тыс. научных работ и 400 монографий. Всего с 1972 г. в международных базах данных проиндексировано порядка 4300 публикаций, которые процитированы в более чем 28 000 статьях выше 42 000 раз. Индекс Хирша ННЦМБ ДВО РАН согласно международной библиографической базы Web of Science – 68.

Научные интересы Центра и стратегия проводимых им исследований всегда распространялись на Мировой океан в целом с особым акцентом на дальневосточные моря. С самого начала образования в составе Дальневосточного научного центра была установлена достаточно высокая планка, достойный уровень фундаментальных исследований.

Фундаментальные исследования

Изучение фауны и флоры, экологии и продуктивности биоты дальневосточных морей и прилегающих акваторий Тихого океана

Начиная с первых лет существования, мы проводим экспедиции по комплексному изучению различных морских акваторий. С 80-х проведены экспедиции в северные широты и тропические районы Тихого, а затем Индийского и Атлантического океанов. Можно отметить многолетние, не имеющие аналогов по охвату района исследования, экспедиции под руководством тогда ещё кандидата наук, а впоследствии академика О. Г. Кусакина, в ходе которых впервые было проведено масштабное исследование литорали российских морей от Восточной Арктики и побережья Чукотки до Корейского полуострова. За сравнительно короткий период времени (с 1967 до середины 1980-х годов) удалось получить уникальные сведения о биоте литорали на обширных прибрежных пространствах моря. О.Г. Кусакин был организатором, руководителем и непосредственным исполнителем более 70 экспедиций в труднодоступные прибрежные места Дальнего Востока. К участию в них приглашали студентов и аспирантов Дальневосточного государственного университета. Большую роль в исследованиях биологии прибрежных вод играли и преподаватели, гидробиологи и паразитологи Университета. Многие из участников этих экспедиций стали известными специалистами и в настоящее время работают в ННЦМБ ДВО РАН. Получены уникальные материалы по литоральной фауне и паразитологии животных прибрежной зоны моря. Опубликованы списки более 6000 видов морских животных залива Петра Великого и литорали дальневосточных морей России. Результаты подобных трудоемких исследований отсутствуют даже для менее обширных регионов и не имеют аналогов не только в русской, но и в мировой литературе. В 90-х годах прошлого века стало очевидным, что начинать нужно с инвентаризации фауны и флоры дальневосточных морей в целом, и залива Петра Великого Японского моря в частности. Вышел в свет "Список видов животных, растений и грибов литорали дальневосточных морей России" (1997), а годом позже – "Таксономический каталог биоты залива Петра Великого Японского моря" (1998). О.Г. Кусакин как автор и соавтор нескольких томов «Определителей по фауны СССР» сыграл очень важную роль в разработке правил будущей «Биоты российских вод Японского моря». Лично зная практически всех крупных систематиков России, он занимался подбором предполагаемого авторского коллектива. Окончательное решение издавать «Биоту» было принято в 1998 г. Несмотря на то, что в отечественной гидробиологии утвердилось словосочетание "северо-западная часть Японского моря", издание получило название «Биота российских вод Японского моря». Главным достижением этого проекта стала публикация 11 томов, посвященных нескольким группам ракообразных, морским паукам, прокариотам, форонидам, брахиоподам, турбелляриям-поликладидам, олигохетам, пиявкам, эхиуридам, рептилиям и динофлагеллятам. Многие группы, считавшиеся хорошо изученными (двустворчатые моллюски, книдарии, декаподы и другие), однако, нуждаются в серьезных таксономических и фаунистических ревизиях с привлечением типовых материалов.

Частью экспедиционных исследований является масштабная инвентаризация биоты всех дальневосточных морей России и прилегающих акваторий Тихого океана. Фондовый материал, хранящийся в Музее ННЦМБ ДВО РАН, представлен шельфовыми и литоральными сборами из дальневосточных морей России, так как в течение многих лет Институт проводил гидробиологические исследования Японского, Охотского и Берингова морей, а также района Курильских островов. Тем не менее, география коллекций гораздо шире: значительная часть образцов собрана в прибрежных водах Вьетнама, в хранилищах есть пробы из Индийского и Атлантического океанов, а также из Антарктики и других районов Мирового океана. Кроме шельфовых сборов, в последние годы коллекция стала активно пополняться материалами из глубоководных районов северо-западной части Тихого океана, включающие глубоководные впадины Японского и Охотского морей, абиссальные равнины Тихого океана и океанические желоба (глубины от 300 до 9504 м). В настоящее время в коллекции более 50 тыс. единиц каталогизированного материала и приблизительно в три раза больше необработанного. Точное число объектов в коллекции пока указать невозможно, так как их обработка и сортировка продолжаются.

Ведущими гидробиологами О. Г. Кусакиным, Е.И. Шорниковым, В.И. Лукиным, В.Г. Чавтуром, А.И. Кафановым, В. Г. Тарасовым, В. И. Фадеевым, Г. В. Коноваловой и возглавляемыми ими научными группами были выполнены исследования по многим таксонам морских организмов, проведено биогеографическое районирование, предложены объяснения путей формирования мелководной и глубоководной биоты Мирового океана. В своё время Институт биологии моря создавался не как дальневосточный аналог Зоологического и Ботанического институтов Ленинграда, о чем неоднократно подчеркивал его основатель А.В. Жирмунский. В качестве основных направлений исследований были утверждены, во-первых, экспериментальные исследования в области экологической и эволюционной биологии, генетики, цитологии, физиологии и молекулярной биологии; и во-вторых, изучение состава, распределения и биологии фауны и флоры, биологической продуктивности прибрежных зон ДВ морей, а также условий воспроизводства промысловых объектов. Основная часть научных работ была сосредоточена вокруг трех связанных между собой проблем: расселение организмов в море (хорология); приспособления, способствующие расселению и воспроизводству морских животных и растений (экология); выяснение механизмов микроэволюционных процессов. Тем не менее, описание новых таксонов входило в наши задачи с самого момента основания.

С 1967 года по настоящее время (по состоянию на сентябрь 2025 г.) нашими сотрудниками описано 2012 таксонов, из них описано 1585 новых для науки видов, установлено 249 новых для науки родов и 71 новых для науки семейств с над- и подсемействами, трибами и подтрибами. Наибольшее количество видов (как и таксонов вообще) описали Е.И. Шорников (445) и О.Г. Кусакин (197). Всего авторами и соавторами новых таксонов являются 114 наших сотрудников. Большинство новых видов и подвидов – животные, также описано 8 видов грибов, 35 видов водорослей и высших растений. Новые таксоны описаны из большинства типов животных: губки, книдарии, плоские черви, немертины, коловратки, щетинкочелюстные, камптозои, кольчатые черви, мшанки, форониды, моллюски, тихоходки, нематоды, киноринхи, приапулиды, членистоногие, иглокожие, хордовые. Наибольшее число видов и подвидов описано среди ракообразных – 779, следом идут моллюски – 195 видов, кольчатые черви – 83 вида, нематоды – 78 видов. Описано 28 современных и 11 ископаемых видов и подвидов рыб. В научном мире известны специалисты по ископаемым кораллам (Е.В. Краснов, Б.В. Преображенский, Ю.Я. Латыпов), открывшие значительное число новых таксонов разного ранга. Описано 162 вида и подвида ископаемых морских животных. Одно из направлений исследований – морская паразитология: сотрудниками описано 37 видов паразитов морских животных от микроспоридиев до высших раков. Одним из авторов нескольких семейств корнеголовых раков является А.В. Рыбаков, который положил начало исследованию этой группы. Хотя исследования Центра большей частью связаны с морем, его сотрудники описали 16 видов наземных и 12 видов пресноводных организмов. Очевидным подтверждением заслуг наших учёных является тот факт, что порядка 250 видов и родов различных морских организмов, бактерий, растений и животных были названы в их честь. Безусловным лидером здесь является один из основателей Института – академик О. Г. Кусакин, в честь которого коллеги и ученики назвали 33 таксона живых организмов. Среди академических учреждений России по числу описанных таксонов современных морских организмов ННЦМБ ДВО РАН занимает в стране второе место после Зоологического института РАН. Однако по таксономическом размаху (прокариоты, водоросли, грибы, животные) наше учреждение не имеет себе равных.

В последние годы большое внимание уделяется глубоководным исследованиям Мирового океана. В период с 2010 по 2016 гг. совместно с немецкими институтами (Зоологическим институтом, Музеем Гамбурга и Центром морского биоразнообразия) были проведены 4 совместные глубоководные экспедиции в обширном регионе северо-западной части Тихого океана поочередно на российском НИС «Академик М.А. Лаврентьев» и немецких старом и новом НИС «Зонне». Выполнена оценка биоразнообразия в наиболее глубоководной части Японского моря (SoJaBio, 2010 г.; до 3660 м), в районе тихоокеанской абиссальной равнины, примыкающей к Курило-Камчатскому желобу (KuramBio I, 2012 г.; до 6000 м), в глубоководной Курильской котловине Охотского моря и на океаническом склоне Курильских островов (SokhoBio, 2015 г.; до 4700 м), в Курило-Камчатском желобе (KuramBio II, 2016 г.; до 9500 м).

Нами впервые были проведены обобщающие исследования по сборам из обширного глубоководного региона в диапазоне глубин от 500 до 9500 м. Выявлено впечатляющее биоразнообразие донной фауны региона, который до этого считался одним из наиболее изученных в Мировом океане. На основе сборов десятка экспедиций НИС «Витязь» в этих районах в 20 веке было описано около 550 видов организмов. Наши материалы увеличили видовые списки бентоса для четырех исследованных районов в 6–20 раз. Из более 4500 видов организмов, собранных нашими экспедициями, более половины оказались новыми для науки. Данные по составу и распространению донной фауны обширного региона, включающего связанные друг с другом глубоководные бассейны, которые различаются по геоморфологии, гидрологии и степени изоляции позволяют выяснять механизмы, регулирующие биоразнообразие от локального до регионального уровня, влияние изоляции на процессы видообразования, распространения видов. Полученные данные позволяют предложить гипотезы о роли северотихоокеанской глубоководной фауны в формировании современного облика всей мировой глубоководной фауны. Результаты обработки уже представлены более чем в 200 публикаций. В результате цикла работ по исследованию глубоководных бассейнов Японского и Охотского морей, а также абиссальной равнины Тихого океана и ультраабиссали Курило-Камчатского желоба было описано более 60 новых для науки видов, 11 новых родов и 2 семейства, проведены таксономические ревизии слабо изученных таксонов. Для многих известных видов и надвидовых таксонов получены новые биогеографические и экологические данные, позволяющие ответить на вопросы, связанные с происхождением глубоководной фауны различных районов северной части Тихого океана, путями расселения видов, степени эндемичности фауны изученных глубоководных районов и связей с фаунами других регионов Мирового океана. Результатам этих исследований посвящено 4 специальных тома журналов Deep Sea Research Part II: Topical Studies in Oceanography (2013, 2015, 2018) и Progress in Oceanography (2020). Кроме того, в 2020 году была опубликована совместная коллективная монография по биогеографии по глубоководной фауны СЗ Пацифики: Biogeographic Atlas of the Deep NW Pacific Fauna (под ред. Saeedi H., Brandt A.). В совместных экспедициях принимали участие в общей сложности более 20 российских специалистов из научных центров Владивостока и Москвы, в том числе 9 постоянных участников из ННЦМБ), специалисты из Гамбурга, Франкфурта, Вильгельмсхафена и Мюнхена, Японии, Кореи, Испании, Польши, Франции, Швейцарии, Чехии, Мексики и Австралии.

С 2020 по 2023 гг. эти работы были консолидированы в виде крупного научного проекта по приоритетным направлениям научно-технологического развития «Фундаментальные проблемы изучения и сохранения глубоководных экосистем в потенциально рудоносных районах Северо-Западной части Тихого океана», выполнявшегося в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Научно-технологическое развитие Российской Федерации». Объединение усилий многих специалистов позволило добиться интенсификации исследований, возможности комплексного описания глубоководных экосистем, значимого синергетического эффекта, выражающегося в разработке новых методов и подходов в исследовании Мирового океана, появлению передовых работ в области биохимии, геохимии, фармакологии и др. Работы по проекту велись по 7 основным направлениям: описание донных ландшафтов и биологического разнообразия; биогеохимические исследования; микробиологические исследования; молекулярно-генетические и цитологические исследования; биохимические исследования; фармакологические исследования; природоохранные. В ходе реализации проекта изучено разнообразие и особенности формирования и функционирования глубоководных экосистем в потенциально рудоносных районах Берингова, Охотского и Японского морей, а также прилегающих районов северо-западной части Тихого океана; изучены особенности формирования их биологического разнообразия; определены возможности и технологии сохранения уникальных глубоководных экосистем в условиях возможной эксплуатации сосредоточенных в этих районах месторождений полезных ископаемых. В 2019-2021 гг. организовано и впервые в мировой науке проведено комплексное исследование глубоководных экосистем подводных гор Императорского хребта (северная часть Тихого океана), где с использованием телеуправляемого подводного аппарата были получены новые данные о факторах среды, минеральных ресурсах и о распределении ключевых таксонов уязвимых морских экосистем этих гор. В 2016 и 2018 гг. осуществлено вертикальное зонирование и описание экосистем вулкана Пийпа в массиве Вулканологов в Беринговом море. Были исследованы сообщества в районе метановых сипов на Корякском склоне Берингова моря (2018 и 2021 гг.). Проведены исследования морфологии и анатомии глубоководных гидробионтов с целью выявления адаптационных механизмов, показаны особенности строения животных, связанные с существованием в экстремальных условиях обитания. Выяснены трофические взаимосвязи и пищевые стратегии в глубоководных донных сообществах.

Изучение фитопланктона Мирового океана

ННЦМБ ДВО РАН является единственной научной организацией на Дальнем Востоке России, осуществляющей контроль токсикологической безопасности дальневосточных акваторий и продукции морского происхождения. Исследователи в течение многих лет изучают вредоносное цветение микроводорослей, так называемые «красные приливы». Явления массового развития токсичного фитопланктона способны оказывать негативное влияние на сообщества морских организмов, а также представляют опасность для здоровья людей. В условиях выраженных климатических изменений и негативного антропогенного воздействия на морские экосистемы отмечается увеличение частоты и масштабов цветений, сопровождающихся снижением рыбопромыслового и рекреационного потенциала морских акваторий, падением продуктивности марикультурных хозяйств, снижением биоразнообразия. Всё это определяет крайнюю актуальность расширения исследований токсичного фитопланктона и организации системы постоянного мониторинга этих явлений в интересах обеспечения токсикологической безопасности дальневосточных морских акваторий и продукции морского происхождения.

Для реализации этих задач, начиная с 1990-х гг. начаты постоянные наблюдения за развитием фитопланктона на акваториях Дальнего Востока России. Организованы Центр мониторинга вредоносного цветения водорослей и биотоксичности прибрежных морских акваторий, Центр культивирования морских микроводорослей, а также первый в РФ Центр коллективного пользования «Морской биобанк» с уникальной коллекцией биоматериалов представителей фитопланктона наших дальневосточных морей и в рамках научного сотрудничества привлечены учёные Камчатского филиала «ВНИРО». Наличие такой инфраструктуры и высококвалифицированного коллектива исследователей позволяет решать не только научные, но и практические задачи обеспечения токсикологической безопасности, что, например, показало деятельное участие учёных ДВО РАН в изучении причин масштабного ВЦВ в водах Камчатки осенью 2020 г., которое вызвало широкий общественный резонанс. Изучение потенциально токсичных микроводорослей как в природе, так и в лабораторных условиях, и фикотоксинов необходимо для обеспечения токсикологической безопасности населения, предупреждения экономического ущерба и формирования конкурентоспособного и гарантированного рынка сбыта производимых в регионе морепродуктов.

Мониторинговые наблюдения

Благодаря многолетним усилиям учёных уже сейчас залив Восток залива Петра Великого Японского моря, где на протяжении 50 лет ведутся регулярные наблюдения – стал одним из наиболее изученных морских водоемов Дальнего Востока России с точки зрения знаний о составе и структуре морских сообществ. В 2022 г. в рамках Федеральной научно-технической программы в области экологического развития Российской Федерации и климатических изменений на 2021–2030 годы, утверждённой постановлением Правительства РФ, начато комплексное исследование с целью оценки изменений, происходящих в сообществах залива Восток в условиях, наблюдаемых в последние десятилетия изменений климата.

ННЦМБ ДВО РАН проводит работы по теме «Оценка биопродуктивности фитопланктона как основного механизма обеспечения стока двуокиси углерода на границе океан-атмосфера на прибрежных акваториях дальневосточных морей» по соглашению с Институтом океанологии им. П.П. Ширшова РАН на выполнение научно-исследовательских работ в рамках реализации Важнейшего инновационного проекта государственного значения (ВИП ГЗ) «Единая национальная система мониторинга климатически активных веществ». Работы ведутся на нескольких модельных полигонах. В Японском море, начиная с момента старта проекта, проводятся постоянные исследования в Амурском заливе и заливе Восток, различающихся гидрологическим режимом, уровнем и формами антропогенного воздействия. Именно на наших полевых стационарах возникали целые научные школы биологов. Получение достоверных данных о временных трендах в сообществах позволит выявить общие закономерности изменений в морских экосистемах юга Дальнего Востока России.

В 2025 году вышел специальный выпуск журнала «Биология моря» - «50 лет исследований», объединяющий статьи по изучению биоты залива Восток.

Исследования адаптации, онтогенеза и эволюции морских организмов

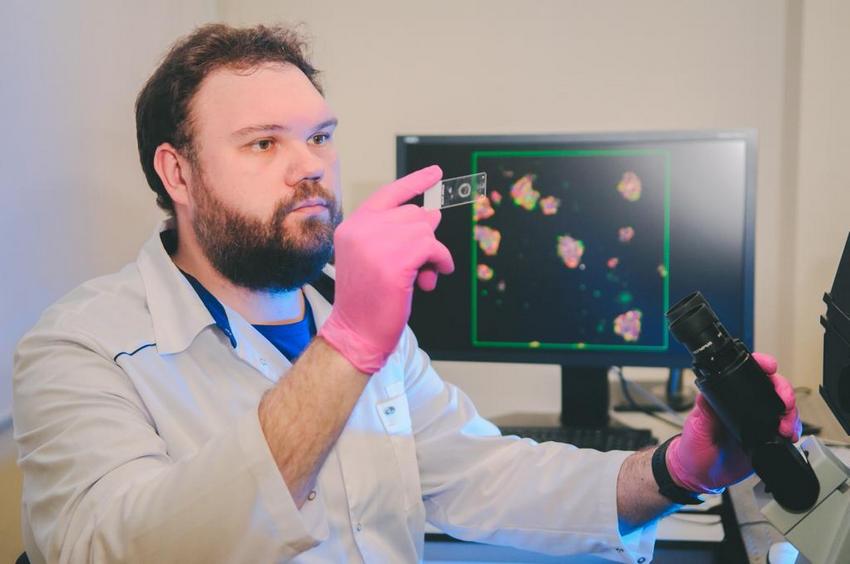

Молекулярно-биологические и цитологические исследования. Изучение механизмов восстановительных процессов при регенерации морских гидробионтов, включающее исследование способов и клеточных источников регенерации, - одно из важнейших направлений исследований, ведущихся только в ННЦМБ ДВО РАН. Способность восстанавливать целостность организма после ранения, утраты или естественного износа является фундаментальным свойством живых существ. Многие животные могут полностью или частично регенерировать структуры мышечной системы, у разных видов этот процесс имеет свои особенности на клеточном и молекулярном уровнях. Внимание к регенерации как к биологическому явлению, помимо чисто теоретического интереса, обусловлено его практической значимостью. Изучены виды морских лилий, морских звезд, офиур и голотурий. Изучение механизмов регенерации тканей, репрограммирования генома клеток при формировании утраченных органов, возможности управлять этим процессом, может позволить использовать выявленные закономерности для разработки основ и технологий регенеративной медицины.

|

|

Исследования в области молекулярной генетики, биохимии и биотехнологии морских организмов

Центр является единственной научной организацией, где развёрнуты масштабные исследования липидома морских организмов. Исследования липидов морских гидробионтов - важный инструмент при изучении потоков вещества в глубоководных экосистемах, особенностей метаболизма и адаптаций организмов. Липиды являются одними из важнейших органических соединений, они составляют структурную основу клеточных мембран, используются животными для запасания энергии и, следовательно, являются важными индикаторами их экологии и биохимии. Профили молекулярных видов липидов значительного числа гидробионтов все еще остаются очень плохо изученными. Благодаря быстрому развитию методов хроматографии в сочетании с масс-спектрометрией, подробная информация о составе классов липидов и жирных кислот в составе общих липидов / отдельных классов липидов становятся все более доступными не только на уровне рода / семейства, но также и на уровне рода /вида. Данные используются для решения широкого круга задач: определение путей биосинтеза липидов, хемотаксономия, определение влияния биотических и абиотических факторов, исследование эмбриогенеза, онтогенеза и пищевых цепей.

|

|

Прикладные исследования

Разработка, исследование и внедрение фармакологических средств липидной природы

Научная группа Лаборатории фармакологии ННЦМБ ДВО РАН проводит исследование морских организмов, в том числе глубоководных, на наличие у них уникальных биологически активных соединений. Цель - разработка новых препаратов из морских гидробионтов, обладающих нейротропными, иммуномодулирующими, трофическими и дезинтоксикационными эффектами. Проводятся работы по экспериментальной фармакологии таких патологических состояний, как периферическая и центральная нейротравма, тонический и нейропатический болевой синдром, нейровоспаление, спонтанные и индуцированные нейродегенеративные процессы.

Разработаны биологически активные добавки липидомарин, омегамарин, нейролипид, олевейта.

Технология восстановления и поддержания промысловых скоплений камчатского краба на акватории дальневосточных морей России

В числе перспективных направлений - разработка технологий выращивания различных видов микроводорослей и крабов. Разработана технология получения жизнестойкой молоди в промышленных масштабах. Среди главных объектов - камчатский краб Paralithodes camtschaticus, пользующийся большим спросом на рынке. Нестабильное природное воспроизводство этого вида требует применения мероприятий по искусственному разведению камчатского краба. На основе базовой технологии возможно осуществление полного восстановления промысловых запасов прибрежных крабов и крабоидов в территориальных водах и ОЭЗ дальневосточных морей РФ. Одними из наиболее популярных видов, выращиваемых в условиях марикультуры, также являются краб Eriocheir japonica наряду с его близким родственником китайским мохнаторуким крабом E. sinensis. Развитие марикультуры в России требует детальной информации о морских организмах. Для апробации технологий в ННЦМБ ДВО РАН работает Научно-экспериментальный участок марикультуры. Отработана технология выпуска малька краба в естественную среду обитания с созданием искусственного биотопа. Технология сопровождается специальным комплексом внедренной биотехники. Технология может применяться на всем побережье ДВ морей России и позволяет восстановить исторический уровень биоресурсов камчатского краба и стабилизировать промысловые уловы. На основе комплекса технологий и управленческих подходов возможно развитие прибрежной марикультуры на ДВ РФ с подъёмом урожая до уровня промысла морских биоресурсов, с созданием наукоемкого производства и морских биотехнологических кластеров. Имеются иностранные партнеры из ведущих морских биологических институтов и университетов провинций Шаньдун и Ляонин (КНР). Опыт взаимодействия с иностранными партнёрами насчитывает более 20 лет.

|

|

Большой блок исследований ННЦМБ ДВО РАН, имеющих практическую направленность, связан с разработкой научных основ охраны, воспроизводства и рационального использования морских биологических ресурсов шельфа, а также технологий обеспечения биологической безопасности морских акваторий и продуктов морского происхождения. В числе перспективных - поиск и изучение биологически активных веществ (БАВ) из морских обитателей, исследования болезней ценных морских организмов, разработку новых генетических методов для аквакультуры (в том числе работы с генами гормона роста рыб), исследования молекулярных маркеров для оценки физиологического состояния морских животных, генетические исследования природных популяций промысловых гидробионтов.

Наши учёные в Science и Nature

Science и Nature - два из трёх самых авторитетных мировых научных журналов, опубликовать свои результаты исследований в которых считают престижным подавляющее большинство учёных мира.

Впервые и ещё в 80-е годы прошлого столетия (почти исключительный случай для того периода времени) совместно с американским учёным Рут Тёрнер наш учёный-зоолог Ю.М. Яковлев исследовал сверлящих морских моллюсков, в иностранной литературе называемых корабельными червями (shipworms). Это представители семейства двустворчатых моллюсков, древоточцев, которые наносят серьезный ущерб деревянным морским сооружениям. У моллюска-тередениды Zachsia zenkewitschi, живущего в корневищах морских трав, было открыто такое явление, как карликовость самцов, чрезвычайно редкое у двустворчатых моллюсков вообще (до того момента было описано лишь несколько единичных случаев). Исследования жизненной истории Zachsia zenkewitschi, проведённые на МБС «Восток», в Советском Союзе, выявили, что представители этого вида моллюсков обладают ярко выраженным половым диморфизмом. Обнаружение карликовых "паразитических" самцов у двустворок было сенсацией. Да и сейчас Заксия остается одной из самой необычной двустворок (журнал Science, 1983).

В 2007 году в соавторстве с немецкими коллегами вышла статья в журнале Nature, посвящённая исследованию глубоководной донной фауны Южного океана у Антарктиды. В этой работе представлены новые данные, полученные несколькими экспедициями ANDEEP в глубоководном море Уэдделла и прилегающих районах (глубина 748–6348 м). Выявлен высокий уровень биоразнообразия: специалисты обнаружили, например, 674 вида Isopoda, из которых 585 оказались новыми для науки. Батиметрические и биогеографические тенденции различались между таксонами. В таких группах, как изоподы и полихеты в батиали было обнаружено большое число, «вторгшихся» с шельфа. Для других таксонов на шельфе и склоне фауны значительно отличались. Глубоководная фауна, как правило, имеет более тесные связи с другими океанами, особенно с Атлантическим, но в основном в таксонах с хорошими расселительными возможностями, например у фораминифер. Изоподы, остракоды и нематоды, ограниченные в распространении, включают много эндемичных видов, известных только из Южного океана. Эти результаты оспорили прошлые взгляды о низком биоразнообразии глубоководья Южного океана.

В июле 2017 года в журнале Science вышла статья «Multipotent peripheral glial cells generate neuroendocrine cells of the adrenal medulla», в которой международным коллективом учёных, в состав которого вошли и молодые учёные ННЦМБ ДВО РАН (к.б.н. Дячук В.А. и Каменев Д.Г.) открыт новый механизм специализации клеток надпочечников. Данные, полученные в данном исследовании, могут быть полезны в продвижении наших знаний о причинах возникновения патологических состояний (нейробластом и феохромоцитом), возникающих в местах формирования надпочечников.

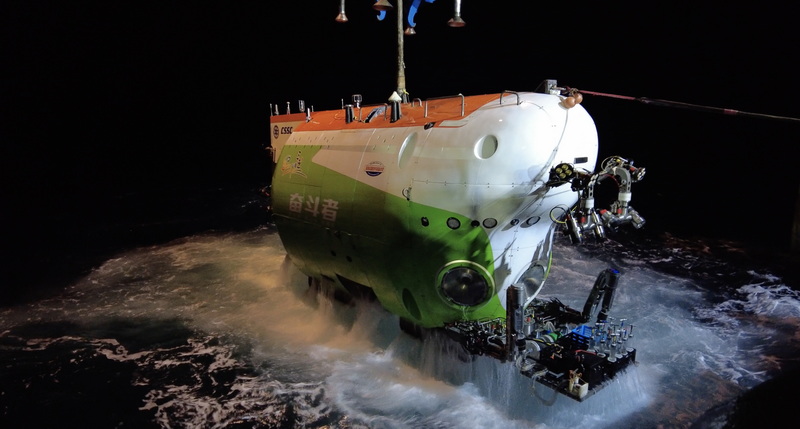

В июле 2025 г. в журнале Nature опубликованы результаты международной экспедиции, проведённой в 2024 году ННЦМБ ДВО РАН и Институтом глубоководных наук и инженерии Китайской академии наук, при участии сотрудников Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН и ТОИ ДВО РАН. В ходе исследований с использованием глубоководного обитаемого аппарата Fendouzhe на дне Курило-Камчатского и Алеутского желобов в районах высачивания метана на глубинах до 9533 м обнаружены обильные сообщества многоклеточных организмов, основанные на хемосинтезе. Это самые глубоководные из известных на сегодняшний день подобных сообществ. Ранее наиболее глубоководными считались сообщества с доминированием специализированных двустворчатых моллюсков из Японского желоба, обнаруженные на глубине 7434 м. Результаты этой работы значительно расширяют существующие представления о распространении сообществ восстановительных биотопов в Океане. Исследование имеет важное значение для понимания функционирование морских экосистем, формирования сообществ гидробионтов в наименее изученных областях планеты – глубоководных желобах.

Международная деятельность

С самого начала функционирования Института важным аспектом его деятельности были международные научные контакты. В настоящее время ННЦМБ ДВО РАН тесно сотрудничает с научными и образовательными организациями. Налаживание таковых ещё с конца 70-х годах прошлого века и постоянное поддержание были непростым делом. Связи с научными организациями Китайской академии наук значительно укрепились в 2024 году благодаря совместным работам с российскими исследователями в области изучения глубоководных экосистем. С 1970 г. сотрудниками в соавторстве с иностранными учеными из 48 стран опубликовано более 900 научных статей.

Созданный более 55 лет назад для изучения биологического разнообразия дальневосточных морей России, Институт за годы своего существования благодаря усилиям наших учёных превратился в современный научный Центр международного уровня. Исследуется биота обширных акваторий Мирового океана от Арктики до Антарктики в сочетании с выполнением целевых программ мониторинговых наблюдений, а также в комплексных морских экспедициях на научно-исследовательских судах. Результаты получены с активным сотрудничеством и вовлечением студентов, магистрантов, аспирантов и молодых учёных научно-исследовательских организаций, учреждений и ведущих ВУЗов России, Китая, Вьетнама и целого ряда стран. В топе-3 коллабораторов - Дальневосточный федеральный университет (более 800 публикаций), ТИБОХ ДВО РАН (порядка 230 публикаций), ФНЦ биоразнообразия наземной биоты Восточной Азии ДВО РАН (порядка 140 публикаций).

Меняются времена, люди, но неизменным остается одно – высочайший уровень научной деятельности. Мы — это, прежде всего, история тех людей, наших ветеранов, имена которых вплетены в исторически новый Национальный научный центр морской биологии. Публикации учёных в научных журналах с высоким уровнем цитирования и квартилями, издаваемых ведущими мировыми издательствами, показывают высокий уровень научного потенциала. В 2025 юбилейном для нас году у нас запланирована насыщенная научная программа. У нас есть традиция – отдавать дань уважения тем, кто стоял у истоков науки, проводя конференции в их честь. И эта традиция раз в два года продолжается конференциями, посвящёнными выдающимся учёным – организаторам науки на Дальнем Востоке России. Одно из важных достижений в научно-просветительском и образовательном направлении Института – уникальная 30-летняя история проведения с 1995 г. генетических симпозиумов MAPEEG (Modern achievements in population, evolutionary and ecological genetics), проводимых организаторами на английском языке с привлечением десятков молодых учёных и специалистов РАН и университетов России и многих зарубежных стран. Последний симпозиум MAPEEG-2025 завершился буквально в канун празднования 55-летнего юбилея ННЦМБ ДВО РАН.

ННЦМБ ДВО РАН сегодня – уникальный научно-исследовательский комплекс, занимающийся актуальными проблемами в области биологического разнообразия и экологии, молекулярной и клеточной биологии, биохимии, генетики, биологии развития, фармакологии, медицины на всех уровнях организации живой материи. Все направления мы успешно реализуем в интересах нашего государства и научного сообщества. Научная и образовательная деятельность Центра отмечена высочайшим мировым рейтингом и авторитетом, государственными премиями и наградами. Нет сомнения, что высокий уровень, который был задан достижениями наших основателями, и всех тех, кто вместе с ними стояли у истоков Института, – сохраняется и с большими планами на будущее. Нам есть к чему стремиться, чтобы и юбилейный год стал для нас годом новых достижений!