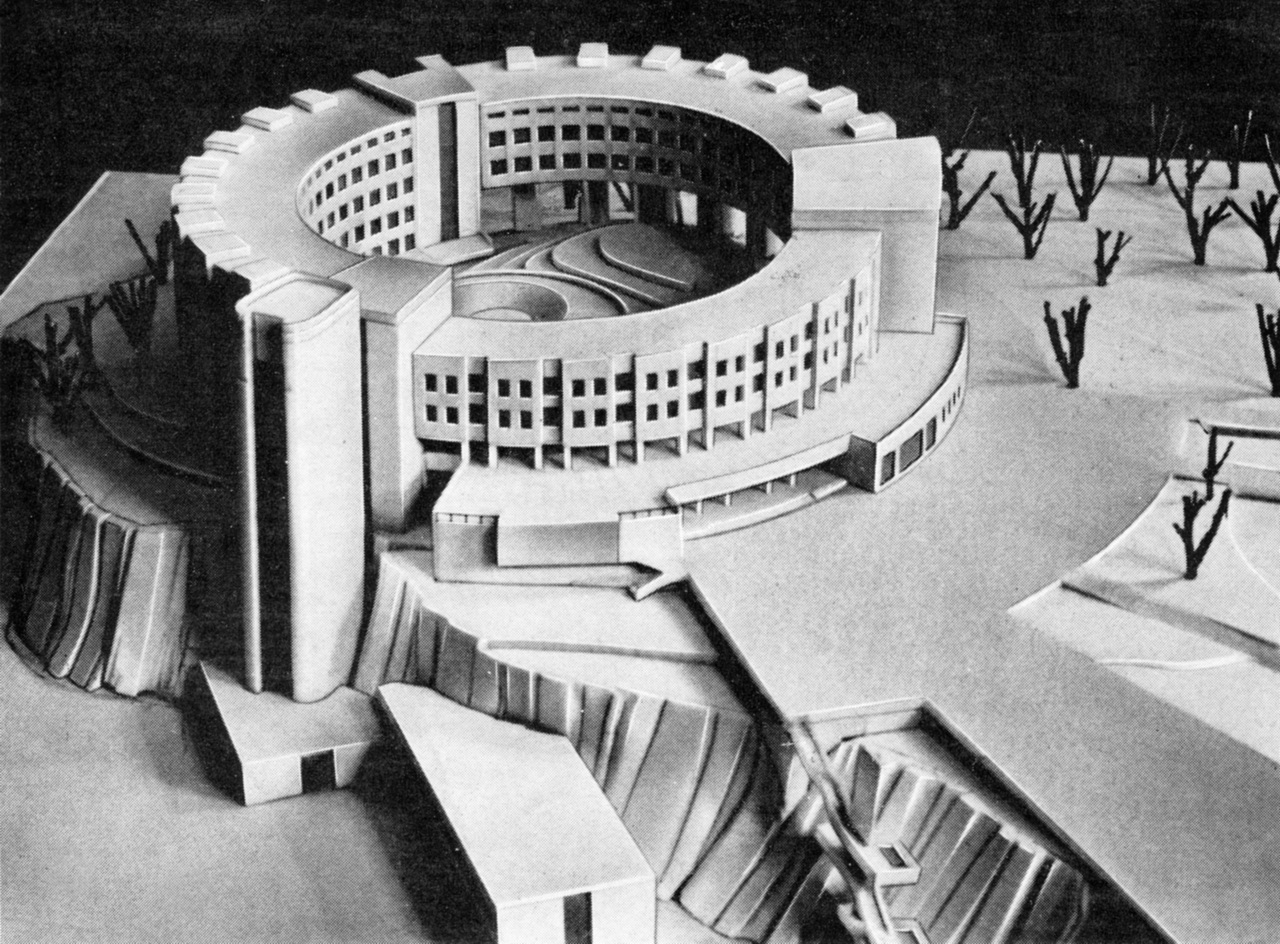

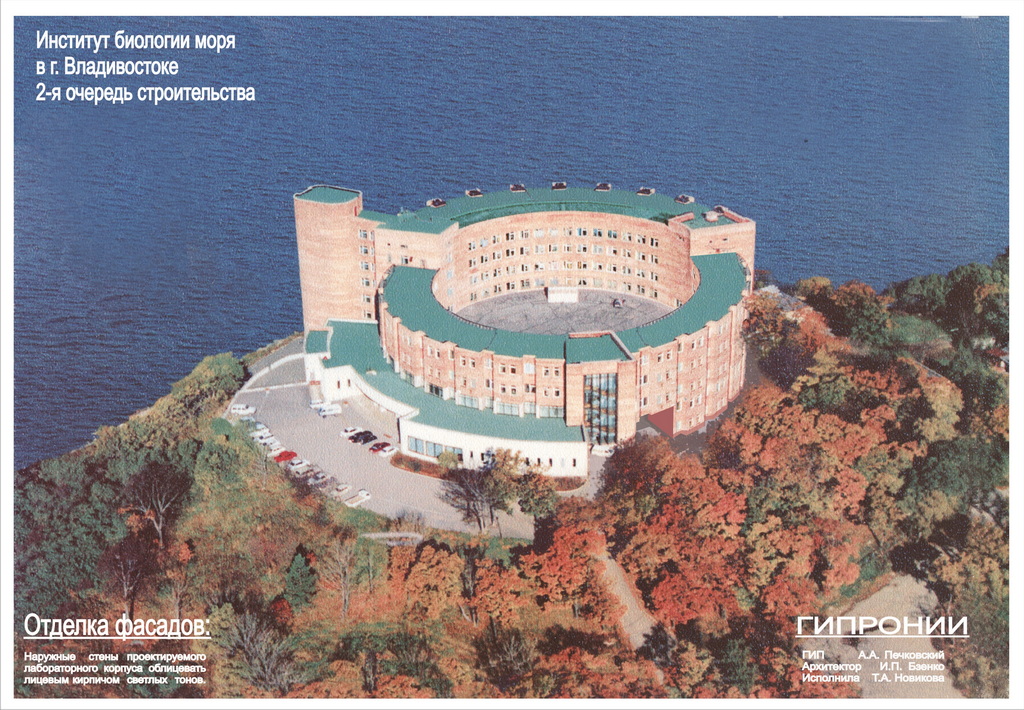

«Здание решено в двух главных уровнях – верхнем, где размещены помещения главного корпуса института, и нижнем с площадками, эллингами, складами, мастерскими и т.д. Оба уровня связаны вертикальной шахтой с лифтами, лестницей и коммуникациями. Кольцеобразное решение главного корпуса отвечает розе ветров и местоположению корпуса на генплане» (журнал «Архитектура СССР», 1990/4).

«Здание решено в двух главных уровнях – верхнем, где размещены помещения главного корпуса института, и нижнем с площадками, эллингами, складами, мастерскими и т.д. Оба уровня связаны вертикальной шахтой с лифтами, лестницей и коммуникациями. Кольцеобразное решение главного корпуса отвечает розе ветров и местоположению корпуса на генплане» (журнал «Архитектура СССР», 1990/4).

Образование ДВНЦ АН СССР

В 2025 г. исполнилось 55 лет со дня образования Дальневосточного научного центра АН СССР. Созданный постановлением Президиума АН СССР в октябре 1970 г. ДВНЦ АН СССР ознаменовал начало нового этапа становления и развития академической науки на Дальнем Востоке. Для столь серьезного решения необходимы были годы и годы предварительной работы по формированию научных школ и сети научных учреждений.

В соответствии с правительственными решениями, в его составе появились первые институты и их подразделения, началось совершенствование материально-технической базы. Владивостокская группа научных учреждений АН СССР изначально расположена в крупнейшем городе региона (а ныне – столицы ДВФО) – Владивостоке. Размещение главного центра академической науки во Владивостоке, издавна считавшегося важнейшим экономическим и культурным центром, вполне оправдано. Полумилионный город, обладающий развитой сетью ВУЗов, культурно-просветительских учреждений, отраслевых научных и проектных организаций, серьезной промышленностью, разнообразной и благоприятной для жизни природной и градостроительной средой, позволяет обеспечить научные учреждения АН СССР всеми необходимыми для их успешной деятельности условиями.

ДВО ГИПРОНИИ СССР

С первых дней существования ДВНЦ АН СССР пристальное внимание было уделено на создание новых научно-исследовательских институтов, вспомогательных служб, укрепление материально-технической базы науки на Дальнем Востоке. Среди вопросов укрепления материальной базы учреждений в ДВНЦ АН СССР важнейшее место заняло строительство (лабораторные корпуса многих институтов, экспериментальные мастерские, здания для опытных производств, жилье, культурно-бытовые объекты).

В целях приближения проектирования к району строительства объектов вновь созданного ДВНЦ во Владивостоке было создано Дальневосточное отделение Всесоюзного государственного проектного и научно-исследовательского института ГИПРОНИИ АН СССР, специализирующегося на проектировании научно-исследовательских институтов, лабораторий и научных центров. Оно составляло генеральные планы строительства академических городков в крупных городах Дальнего Востока, вело проектирование отдельных объектов, готовило обоснование для внедрения различных новых градостроительных, архитектурных и инженерно-строительных решений, вызванных спецификой местных условий.

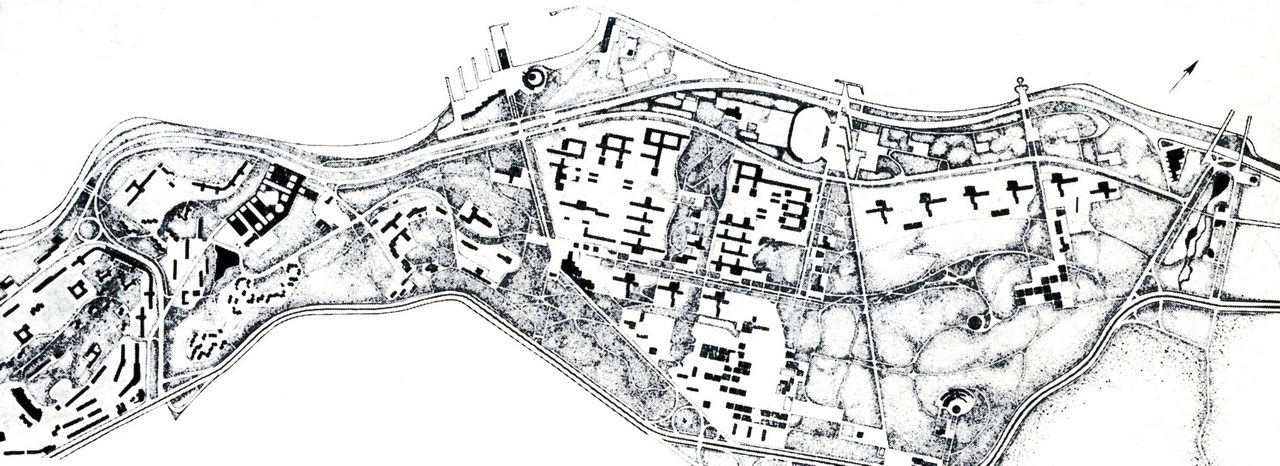

Первой же крупной работой Отделения явилась разработка генерального плана Академического комплекса во Владивостоке. За центром была закреплена большая территория рядом с пригородной санаторно-курортной зоной на берегу Амурского залива.

Академгородок ДВНЦ АН СССР

Академгородок запроектирован как взаимосвязанная пространственная открытая для развития система, позволяющая использовать территорию городка для прямых нужд центра и в качестве традиционной зоны отдыха города.

Эскиз застройки академгородка. Из книги «Научный центр на Дальнем Востоке. Архитектурные решения», 1980 г.

В 1974 году утвержден проект центральной планировки. Одновременно с Генпланом велось проектирование отдельных объектов, были выполнены проекты достройки и реконструкции Института химии, многочисленных новых объектов, а также – Института биологии моря.

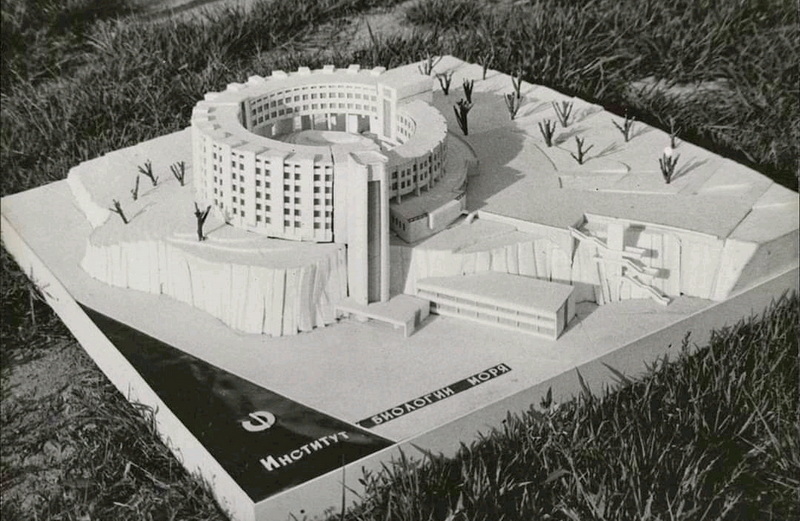

Здание ИБМ на демонстрационном планировочном макете застройки академгородка. Фото из архива ННЦМБ ДВО РАН.

К этому мы еще вернемся, а пока...

С.И. Браун (ДВО ГИПРОНИИ). Особенности архитектурно-строительных и инженерных решений в строительстве Дальнего Востока. При проектировании объектов научного назначения на Дальнем Востоке проектировщикам приходилось сталкиваться со значительным числом трудностей, вызванных спецификой природно-климатических и градостроительных условий Дальневосточного региона, разнообразием и сложностью архитектурно-строительных задач. Резко различный климат – от муссонного до северного, необычная влажность воздуха, ураганные ветры, агрессивность воздушной среды, повышенная инсоляция в южных районах и недостаточная в северных. Разнообразные сочетания нагрузок (ветровые – свыше 100кгс/м2, снеговые, сейсмические – до 9 баллов и выше, усложняют работу конструктора. Специфика объектов научного исследования в регионе – изучение шельфа, морской среды, вулканических явлений, необычных биологических объектов – ставит необычные архитектурно-строительные и инженерные задачи по созданию уникальных сооружений, работающих в особых условиях. Все эти факторы удорожали строительство объектов научного назначения на Дальнем Востоке. В большинстве случаев даже частные задачи требовали привлечения массы сопутствующих решений от технико-экономических до учета дальней градостроительной перспективы. Из числа конструкторских и инженерных разработок, выполненных в ДВО ГИПРОНИИ, например, для работы на сложном рельефе применялся ряд приемов (террасирование – за счет местных выемок грунта, закрепление откосов подпорными стенками, одерновкой, мощением). На сложных рельефах было использовано сочетание многих типичных для дальневосточных условий приемов и решений (Научный центр на Дальнем Востоке. Архитектурные решения, М., Наука, 1980).

Академгородок размещается на площади 485 га с размещением на северо-западных и западных склонах на берегу Амурского залива и вытянут вдоль главной транспортной магистрали города. Сама территория, вытянутая с юга на север, имеет планировочные ограничения в виде крутых склонов сопок, глубоких оврагов, лесных массивов, что и определило принципы планировочной организации Академгородка – функциональное зонирование, комплексность застройки, групповое размещение родственных учреждений.

Обратимся к городским архивам. Решением Горисполкома №681 от 5 августа 1971 года за Дальневосточным научным центром Академии наук СССР закреплена территория в районе между 11-17 км г. Владивостока под строительство научно-исследовательских и вспомогательных учреждений ДВНЦ АН СССР. Данное решение утверждено Решением Приморского крайисполкома №835 от 27 августа 1971 года.

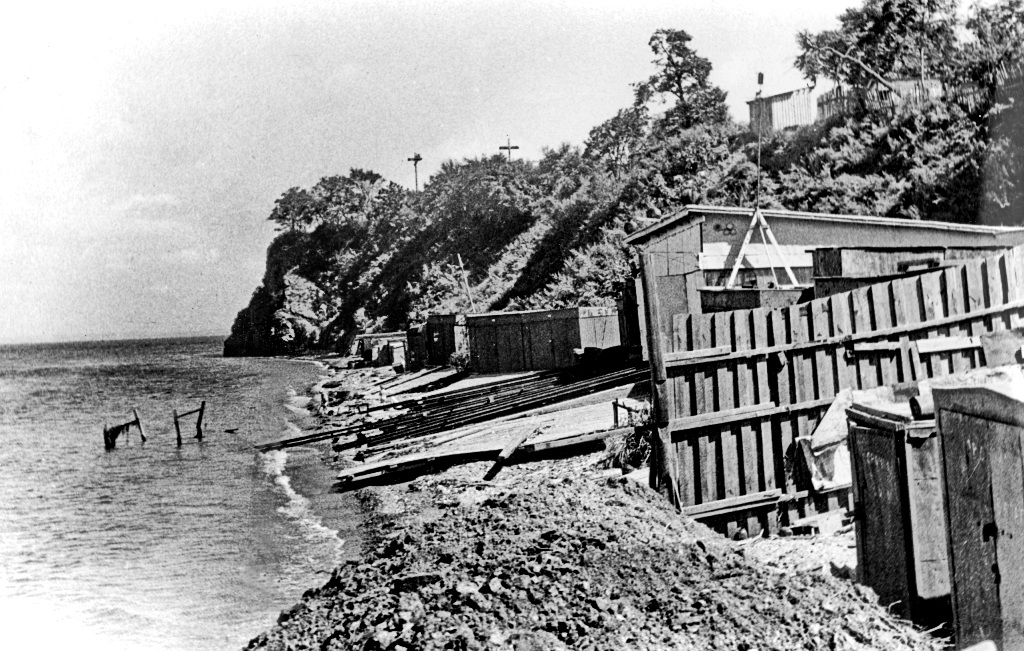

Вид на мыс Красный 1988 г. Фото из архива ННЦМБ ДВО РАН.

Автором проектов нескольких научно-исследовательских институтов ДВНЦ (ныне ДВО РАН), а также генерального плана Академгородка был Борис Федорович Богомолов. Среди них особо отмечен на союзном и международном уровне его проект здания Института биологии моря на мысе Красном на берегу Амурского залива.

Архитекторы Владивостока

В архитектурной деятельности города Владивостока оставили яркий след пять советских архитекторов: Евгений Александрович Васильев, Юрий Андреевич Траутман, Николай Степанович Рябов, Василий Никитич Карепов, Борис Федорович Богомолов. Они подарили городу ряд заметных и оригинальных произведений архитектуры, отразивших дух времени (Пономаренко Н.В. Творческая биография советских архитекторов, оставивших след в архитектурной деятельности города Владивостока// Изобразительное искусство Урала, Сибири и Дальнего Востока, 2020, № 4, с. 95-105).

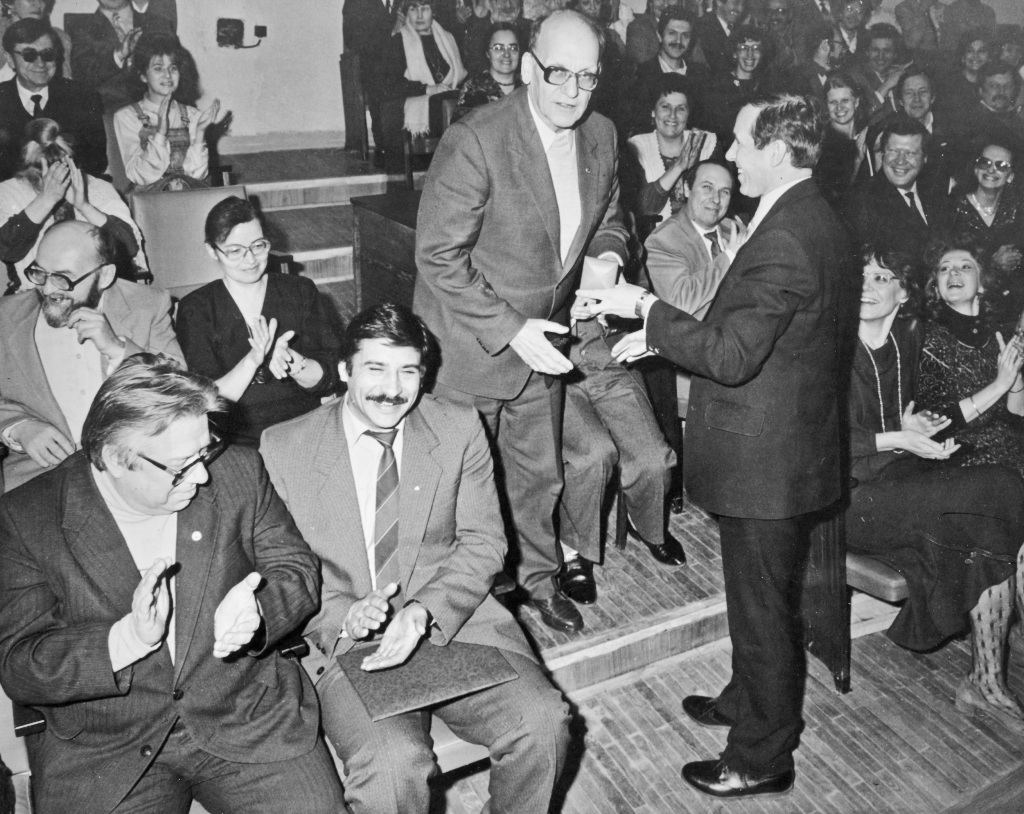

В 1970 году Б. Ф. Богомолов [Примечание 1] стал организатором и первым директором новой проектной организации - «Дальневосточного отделения ГИПРОНИИ АН СССР», созданной в связи с образованием Дальневосточного научного центра АН СССР. Он руководил ДВО ГИПРОНИИ до конца своей жизни. Здесь под его руководством разрабатывался генеральный план Академгородка на станции Чайка. Борис Федорович был автором проектов нескольких научно-исследовательских институтов ДВНЦ (ныне ДВО РАН), среди которых особо отмечен на союзном и международном уровне его проект здания Института биологии моря на мысе Красном на берегу Амурского залива, в 1984 году удостоенный золотой медали Международного союза архитекторов (Калиберова Т.Н. Новые миры архитектора Богомолова. Газета «Владивосток», 1987).

Обратимся к этому источнику подробнее. «Человек, безоглядно влюбленный во Владивосток, отдавший ему более 30 лет творческой жизни»… в городе остались его спортивно-оздоровительный комплекс Олимпийский и Ботанический сад, памятник первооткрывателям Владивостока на Корабельной Набережной и первый каскадный дом, Академгородок ДВО РАН с серией крупных институтов и роддом на улице Пушкинской, Дом кооперативов и гостиница Владивосток, – более 60 крупных авторских работ.

Он приехал во Владивосток в 1954 году, сразу после окончания Ленинградского инженерно-строительного института, – вспоминал один из старейших владивостокских архитекторов Николай Степанович Рябов. То время безоблачным и простым никак не назовешь: была объявлена «война» всяким архитектурным излишествам, предпочтение отдавалось исключительно типовому проектированию. Но Богомолов, несмотря на профессиональную молодость, как-то сразу нашел свой собственный почерк.

Богомолов, как вспоминали коллеги-архитекторы, никогда не входил в разряд удобных людей. Максималист по натуре, он был очень требовательным, порой предельно жестким, особенно когда это касалось работы. Здесь он всегда оставался неутомимым, потому и успел так много в жизни сделать. Достаточно вспомнить хотя бы проектирование спортивного комплекса "Олимпийский", которое было поручено ДВО ГИПРОНИИ. Сроки были предельно сжатые, и Богомолова тут же начали "прессовать": мол, нужны обычный типовой проект и удобная для строителей площадка – всё остальное не в счет. И градостроительные изыски тоже. Но надо было знать характер Бориса Федоровича. Он сделал так, как должен был сделать архитектор с именем. На совесть. На участке с предельно сложными инженерными характеристиками. И тогда даже его непримиримые оппоненты вынуждены были замолчать...

...Обидно и противоестественно, когда город забывает своих зодчих. Имя Богомолова не значится на мемориальной табличке (Примечание: Мемориальная доска Борису Федоровичу Богомолову установлена на доме 28а в 2006 году). Его нет в названии улицы. Лишь в записках Музея можно найти около двух десятков альбомов с фотографиями его проектов - их передала жена архитектора Любовь Федоровна, чтобы потомки не забыли…

Города - это миры нашей планеты, - сказал как-то писатель. – Это и далекое прошлое, и сегодняшний день, и наше будущее. Пусть не исчезнет из нашей памяти добрый и красивый мир архитектора Богомолова».

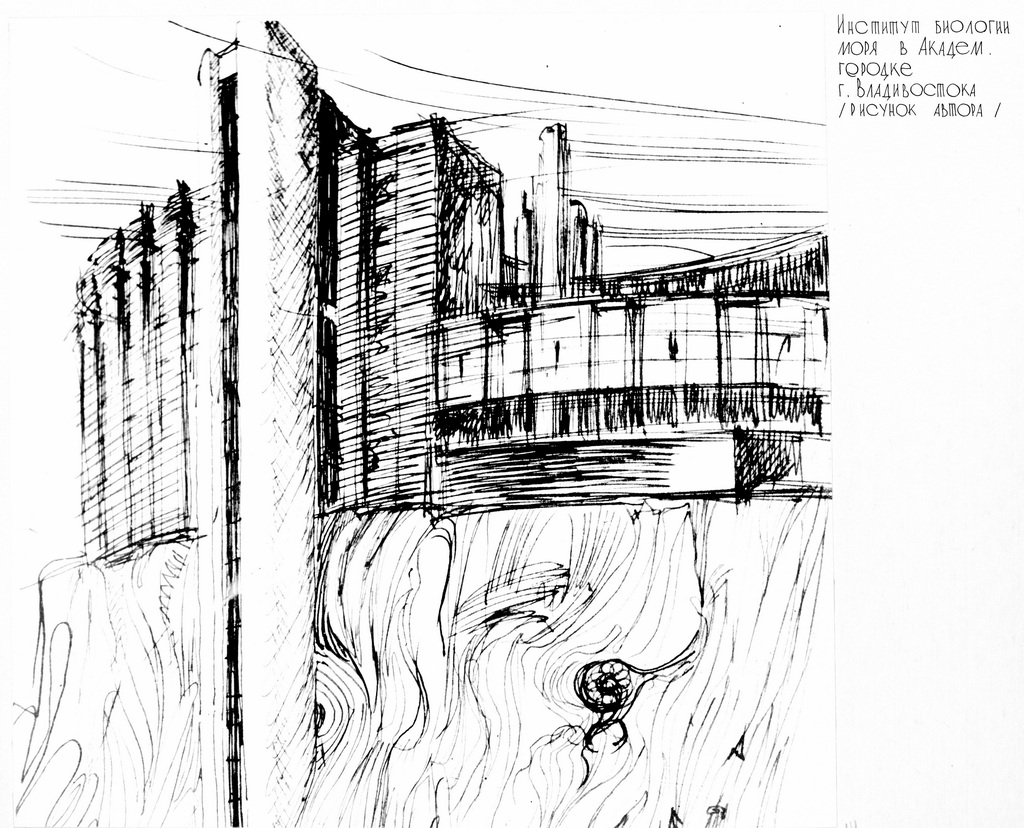

Эскиз Б.Ф. Богомолова. Из материалов ГАПК.

В связи с организацией ДВНЦ АН СССР и разработкой Генплана Академгородка ДВНЦ расположение Института и его служб регламентировались Генпланом. Постановление гласило, что, учитывая специфику научно-исследовательской работы Института, а также проектирование, строительство и эксплуатацию НИИ подобного профиля в Советском Союзе и за рубежом, считается целесообразным разместить здание Института непосредственно на берегу моря.

Под строительство Института биологии моря решением №562 от 17 июля 1969 г. Горисполком г. Владивостока (см. документ из Архива ННЦМБ ДВО РАН) был закреплен участок в районе 14 км электрофицированной железной дороги Москва-Владивосток около ст. Чайка.

Здание – а как всё начиналось?

Официально введённое в эксплуатацию в 1988 году, здание Института биологии моря было спроектировано выдающимися архитекторами Борисом Богомоловым, Лилией Бобровской и Юрием Соколовым.

Основанием для проектирования Института биологии моря (ИБМ) ДВНЦ АН СССР стало Постановление Госкомитета СМ СССР по науке и технике от 25 сентября 1969 г. и Президиума Академии наук СССР №143 от 31 января 1969 г. (см. документ из Архива ННЦМБ ДВО РАН) и №637 от 16 июля 1970 г. об организации Института биологии моря в г. Владивостоке и создании его морской биостанции в районе г. Находка.

В летописи Института, главное авторство которой, несомненно, принадлежит самому А.В. Жирмунскому (Биология моря, 1993. №1), указано очень кратко:

- 1966. Президиум СО АН СССР назначил кандидата биологических наук А.В. Жирмунского директором-организатором Института биологии моря. 9.09. Президиум АН СССР принял постановление об организации в ДВФ СО АН СССР Отдела биологии моря (ОБМ).

- 1970. Организован Дальневосточный научный центр Академии наук СССР. В состав Дальневосточного центра АН СССР вошли: Дальневосточный геологический институт, Биолого-почвенный институт, Институт биологически активных веществ, Институт биологии моря, Хабаровский, Северо-Восточный (г. Магадан), Сахалинский комплексные научно-исследовательские институты и Институт вулканологии (г. Петропавловск-Камчатский). Создана первая морская биологическая станция «Восток» для проведения экспериментальных исследований.

- 1974. Утвержден технический проект строительства на берегу Амурского залива 1-й очереди здания Института биологии моря.

- 1979. 23 марта. Субботник по подготовке площадки для строительства здания ИБМ.

- 1987. 2 декабря. Институт закрыт на 3 недели – все сотрудники работают на строительстве здания института. 23 декабря. Институт закрыт на 3 недели – все сотрудники работают на строительстве здания института.

- 1988. 11 января. Начало переезда сотрудников в лабораторный блок нового здания ИБМ.

- В план капитального строительства ДВО РАН на 2004 год было включено проектирование замыкающего кольцо блока здания Института (в дальнейшем тут разместились фондовое хранилище Музея, а также лабораторные помещения).

В статье мы не раз будем подчеркивать ту роль, которую сыграл А.В. Жирмунский - выдающийся учёный и организатор науки, обосновавший необходимость организации Института биологии моря, ставшего форпостом морской академической науки на Дальнем Востоке.

Немного экскурса в Историю…

«В своей записке я предложил создать отдельно Институт биологии моря и другие институты, связанные с изучением Тихого океана и его морей. Разрабатывая программу, принципы и план развития Института, я поставил задачу создать биологическое учреждение нового типа, в котором сочетались бы полевые и экспериментальные исследования, широко использовались методы подводных работ с аквалангом, а уровень научной работы был бы не менее высоким, чем в Москве и Ленинграде», – вспоминал Алексей Викторович Жирмунский («Всё началось с записки. Алексей Жирмунский». В кн.: Академик от моря. А.В. Жирмунский в воспоминаниях соратников и друзей. Составитель А.А. Калинин, под ред. В.Л. Касьянова. Владивосток: Дальнаука, 2003) (Серия «Наука в лицах»).

В его замысле и строительстве приняло активное участие много наших сотрудников – в начале его основания это были в большинстве своем молодые люди, приехавшие из западных городов страны, и многие – действительно из романтических побуждений.

Уже с начала 1969 года и сам А.В. Жирмунский вел очень большую переписку. Разработка проектного задания Института была включена в тематический план работ Новосибирского отделения ГИПРОНИИ АН СССР 1969 года (см. документ из Архива ННЦМБ ДВО РАН) [Примечание 2].

В своём письме к директору Новосибирского отделения ГИПРОНИИ Генриху Федоровичу Сергееву в марте 1969 года А.В. Жирмунский писал: «Задание на проектирование мы приготовили еще в январе» (примеч. – на тот момент Отдел биологии моря находился в составе Сибирского отделения АН СССР) (Личная переписка А.В. Жирмунского с Г.Ф. Сергеевым, 24.03.1969. Архив ННЦМБ ДВО РАН). Проектные работы по Институту включены в Титул 1969 года и переданы Госплану РСФСР. Уже к концу 1969 года шло согласование по многочисленным техническим вопросам, включая обеспечение теплоснабжения, подключения к инженерным сетям, электроснабжению. Так, в ноябре 1969 года Новосибирское отделение ГИПРОНИИ ходатайствовало о заключении прямого договора Дирекцией капитального строительства ДВФ СО АН СССР с Примортисизом на выполнение комплексных топо-геодезических и инженерно-геологических изысканий на площадке в объеме, необходимом для выполнения проекта.

В срочном порядке шла подготовка задания на проектирование. Длительные согласования шли на всех этапах: с Госстроем РСФСР – об отводе площадки на тот момент еще планируемого Дальневосточного научного центра АН СССР и определении мест некоторых институтов.

Участок (см. документ из Архива ННЦМБ ДВО РАН) для строительства Института биологии моря по ходатайству в адрес Председателя Госстроя Д.П. Басилова был выбран по согласованию с проектировщиками Новосибирского отделения ГИПРОНИИ. А в пользу строительства здания именно на этом месте высказывалась группа московских проектировщиков во главе с директором ГИПРОНИИ Б.А. Савельевым. Руководство Владивостокского отделения ГИПРОНИИ (Б.Ф. Богомолов) также полагало посадку Института биологии моря на этом участке.

Именно этот участок представлялся наиболее удачным всем специалистам и руководству Института прежде всего. Значительную его часть (более 1000 кв.м) предполагалось отвести под Аквариальную с мариностатами (аквариумами, в которых можно моделировать любые условия среды). Забор воды предполагалось изначально проводить непосредственно из Амурского залива с помощью разборных (для очистки обрастаний) труб. Поэтому здание должно располагаться на берегу Амурского залива. Кроме того, целый ряд научных работ, в том числе, исследования продуктивности, роста промысловых животных, изучение загрязнений, и тп) планировалось производить с помощью шлюпок и катеров, для которых был спроектирован пирс. Учёные подчеркивали, что размещение Института на мысу не помешает использованию для населения расположенного к юго-западу пляжа.

Участки под строительство Института биологии моря. Фото из архива ННЦМБ ДВО РАН.

А.В. Жирмунский писал: «Наличие на мысу Института биологии моря позволит в дальнейшем, в случае желания властей города, построить возле него публичный аквариум. Такое тесное сотрудничество аквариума для широкой публики с научным Институтом распространено во многих странах и полностью себя оправдало (Плимут в Англии, Сплит и Ровинь в Югославии, Варна в Болгарии, Сето и Мисаки в Японии, в Севастополе – при Институте биологии южных морей)».

В 1971 году задание (см. документ из Архива ННЦМБ ДВО РАН) на проектирование было подписано: со стороны представителей научных организаций Председателем Президиума ДВНЦ АН СССР, чл.-корр. А. Капицей, директором Института биологии моря А. Жирмунским и начальником научно-организационного отдела АН СССР В. Филипповым, а также директором ГИПРОНИИ АН СССР Б. Савельевым, директором Отделения ГИПРОНИИ АН СССР В. Богомоловым и начальником планово-финансового управления АН СССР И. Гервицем. [Примечание 3]

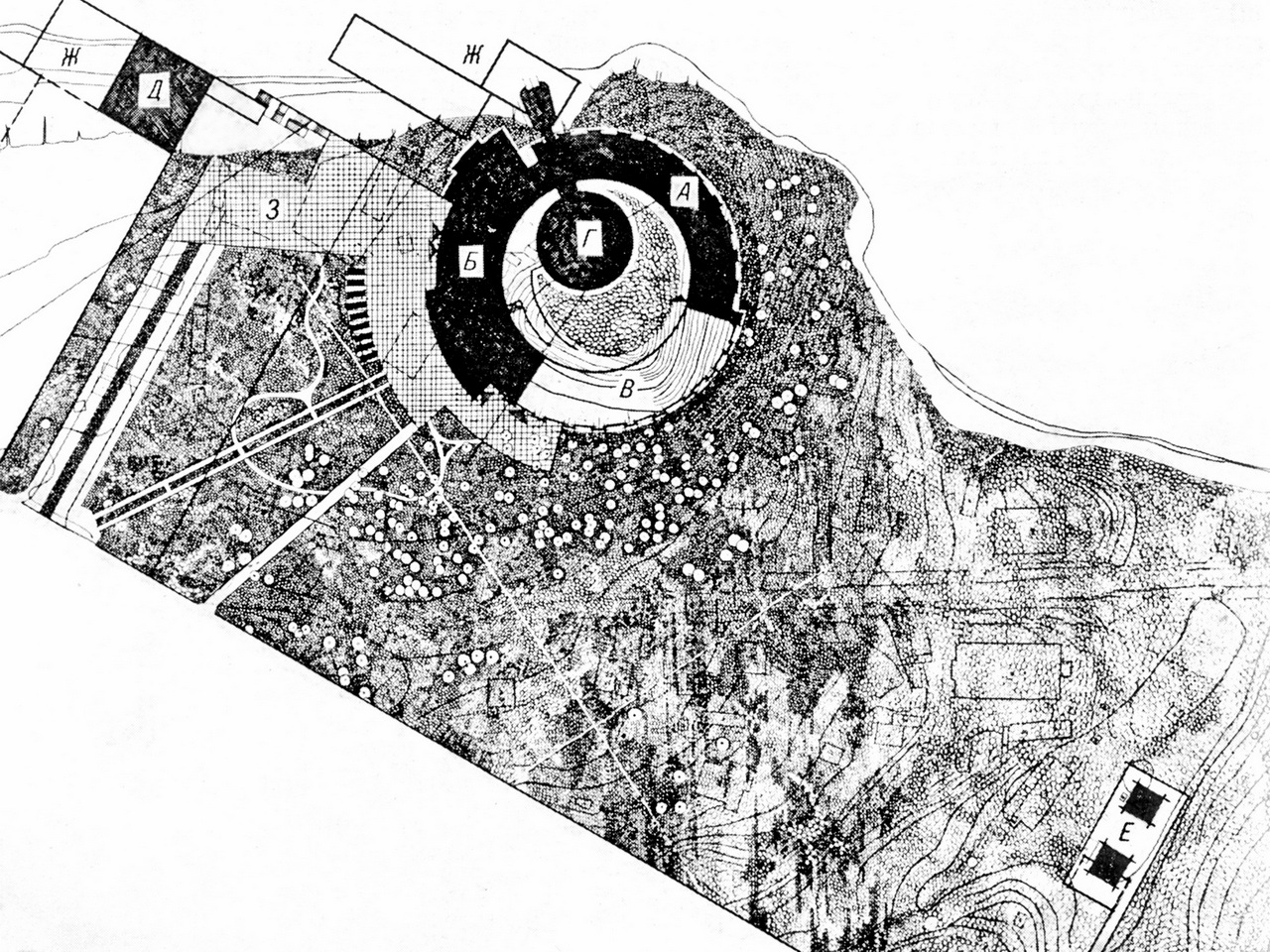

При разработке Генплана застройки Института в перспективе было предусмотрено размещение таких сооружений: изотопная лаборатория, экспериментальные мастерские, складские помещения, виварий, пирс, эллинг для хранения плавсредств и помещение для работы плавсостава. Однако установленное проектом Генплана капитального строительства ДВНЦ задание предусматривало капвложения в сумме 3.7 млн. руб., и окончательное задание было составлено на Лабораторный корпус, Блок общего назначения, Аквариальную. Другие из вышеперечисленных объектов были отнесены к перспективному строительству.

Согласно Плану, было поручено выполнить демонстрационный планировочный и объемный макеты. В Генплане установлены структура Института, и также рабочие площади помещений и сводная рабочая площадь комплекса (см. материалы из Архива ННЦМБ ДВО РАН: документ 1, документ 2). Ориентировочные сроки строительства были установлены: Лабораторный корпус, корпус общего назначения и Аквариальная с мариностатом – начало строительства 1974, срок ввода в эксплуатацию 1975.

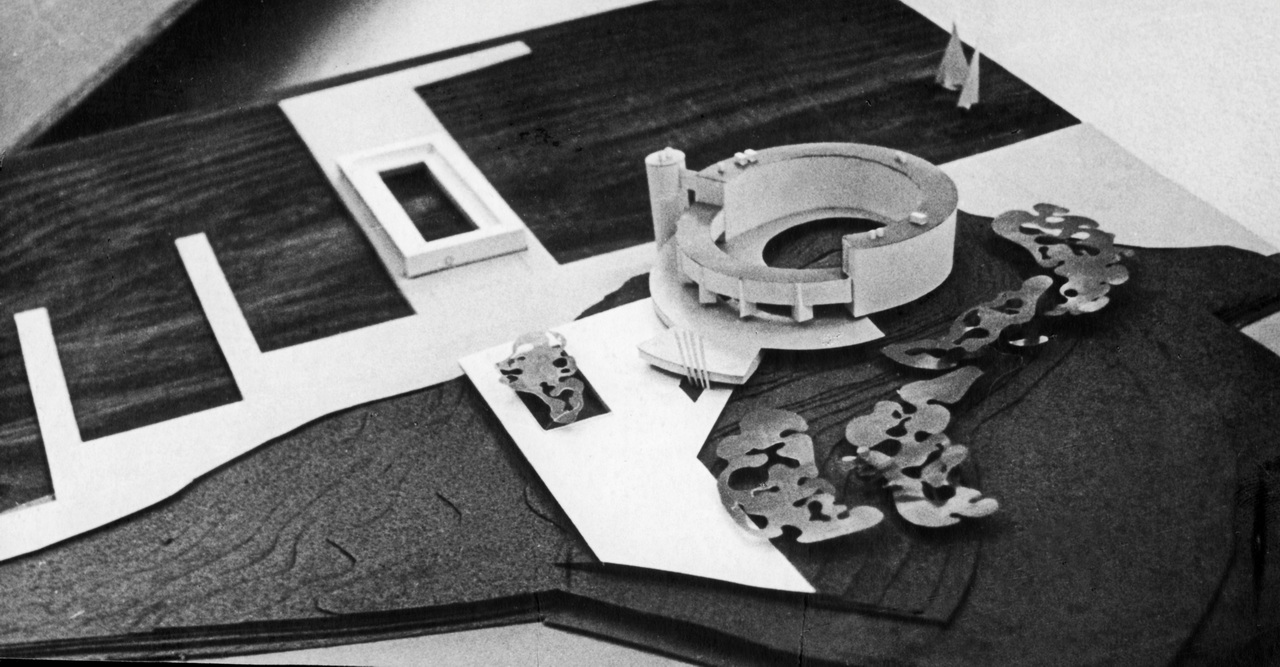

Объемные макеты здания ИБМ. Фото из архива ННЦМБ ДВО РАН.

Выделенный для первой очереди строительства Института земельный участок с севера граничил с площадкой Института биологически активных веществ ДВФ СО АН СССР, с востока – улицей Трактовой и полосой отвода железнодорожной магистрали Москва-Владивосток, с запада – обрывистом берегом Амурского залива, с юга – участком Стройконторы ДВ Пароходства.

В июне 1972 года в адрес директора ДВО ГИПРОНИИ АН СССР Б.Ф. Богомолова было направлено Приложение 2 к заданию на проектирование Института биологии моря ДВНЦ, в состав которого входили описание аквариального комплекса, а также графическая часть с планом аквариальной и ориентировочной расстановкой оборудования, технологической схемой водоснабжения и водоподготовки, включая эскизы аквариумов, бассейнов, водных столов.

Проект разработан в 1973 г. Технический проект согласован с Градостроительным Советом при управлении главного архитектора г. Владивостока от 13.06.1973 с замечаниями (см. документ из Архива ННЦМБ ДВО РАН). Протокол заседания Градостроительного Совета подписан главным архитектором Владивостока В.Н. Кареповым.

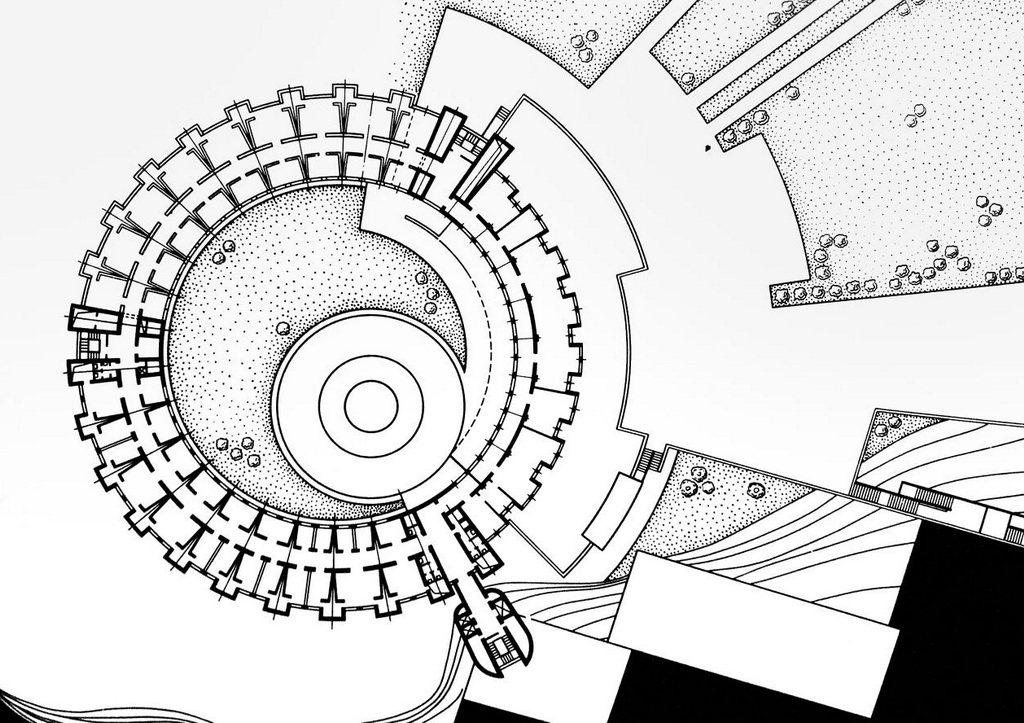

Генплан здания. А – Блок общего назначения. Б – лабораторный блок. В – лабораторный блок второй очереди строительства. Г – Аквариальная. Д – Очистные сооружения. Е - насосная станция и трансформаторная подстанция. Ж – перспективное строительство подсобных сооружений. З – автостоянки. Из книги «Научный центр на Дальнем Востоке. Архитектурные решения», 1980 г.

Проект

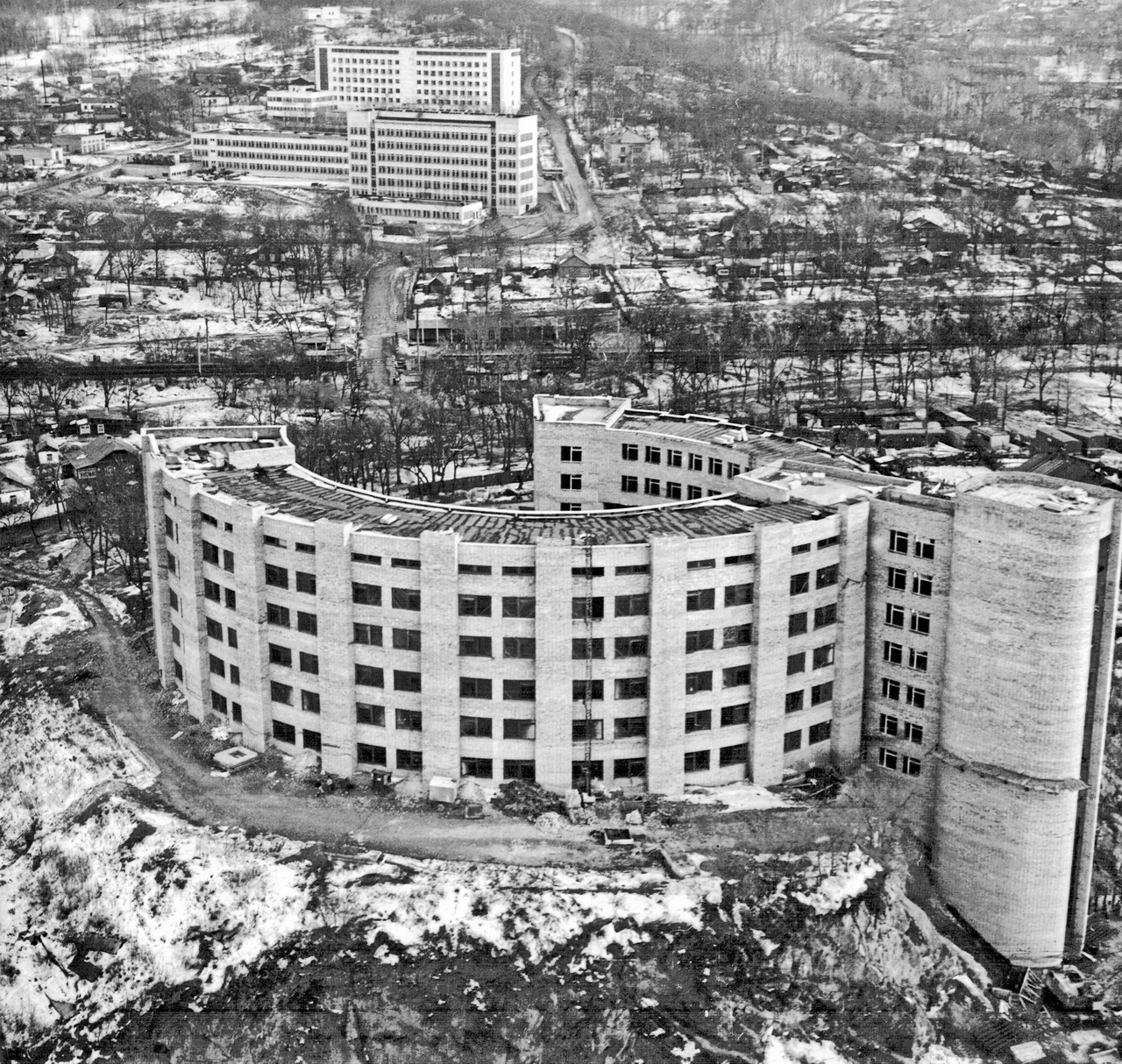

Б.Ф. Богомолов писал: «Основной корпус здания состоит из блока лабораторий общего назначения, аквариальной и энергоблока. Генплан комплекса учитывает сложный рельеф участка и направлен на максимальное сохранение существующей зелени. Конфигурация здания, повторяющая форму горизонталей, позволяет сохранить в естественных отметках внутренний дворик, переходящий в склон холма с восточной стороны. Ландшафтные условия, сильные постоянные северо-западные ветры в зимнее время, расположение комплекса на границе с зоной отдыха подсказали объемное решение здания Института в виде кольца, охватывающего вершину холма».

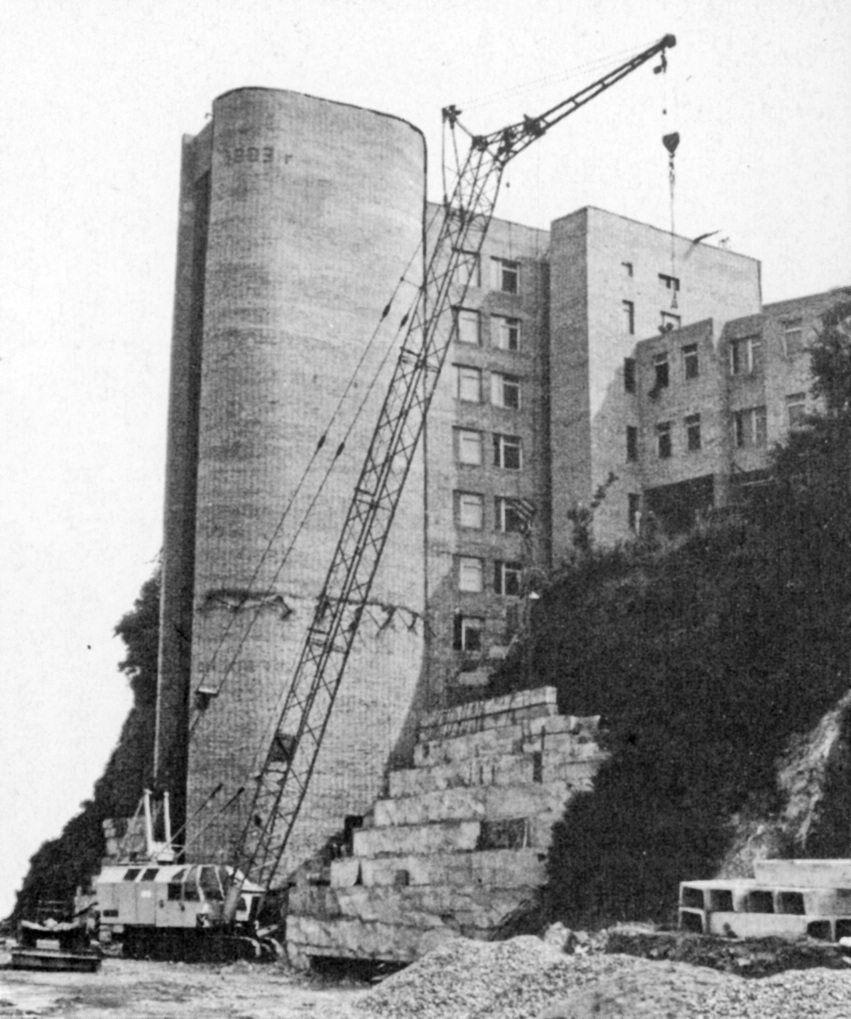

По проекту комплекс Института в объемно-планировочном решении представляет собой разновысокое незамкнутое кольцо с зонированием по технологическим назначениям. Общая рабочая площадь 5592, 8 кв.м. Основное здание в составе двух блоков общего назначения и лабораторного – запроектировано в плане в виде развернутого кольца. В месте наибольшего приближения здания к обрыву перед зданием располагается соединенная с ним вставкой выносная коммуникационная шахта для связи здания с нижней прибрежной площадкой, которая, как предполагалось, будет осваиваться во вторую очередь. В шахте располагаются лестница, лифтовая группа и коммуникационные шахты. В центре внутреннего двора располагается круглое в плане здание Аквариальной, соединенная переходом с лабораторным блоком здания.

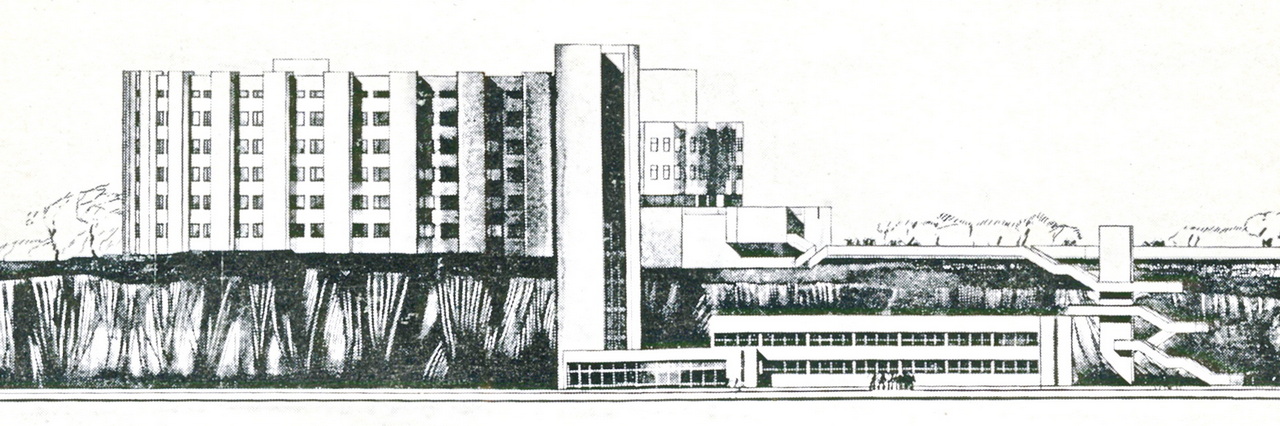

Эскиз фасада здания со стороны Амурского залива. Из книги «Научный центр на Дальнем Востоке. Архитектурные решения», 1980 г.

Б.Ф. Богомолов: «Проектом предусматривается возможность расширения лабораторного блока и организация внутреннего пространства. Лестницы, поэтажные холлы, санитарные узлы, душевые размещаются на стыках блоков, делят кольца на три равные части и являются связующими элементами помещений различного назначения.

Эскиз главного фасада. Из книги «Научный центр на Дальнем Востоке. Архитектурные решения», 1980 г.

Главный вход в здание предусмотрен с южной стороны. В блоке общего назначения размещены: вестибюльная группа помещений, конференц-зал, столовая, фойе конференц-зала, вестибюль и буфет образуют единое помещение, которое может быть дополнительно использовано для организации выставок. Лабораторный блок (1-ая очередь) состоит из 9 модулей с размерами 700х600 см, в которых находятся лаборатории, по противоположной стороне коридора им соответствуют девять модулей размерами 560х380 см, где расположены кабинеты научных сотрудников. Аквариальные помещения выделены в отдельный одноэтажный объем, связанный с лабораторным корпусом и помещениями общего назначения переходом».

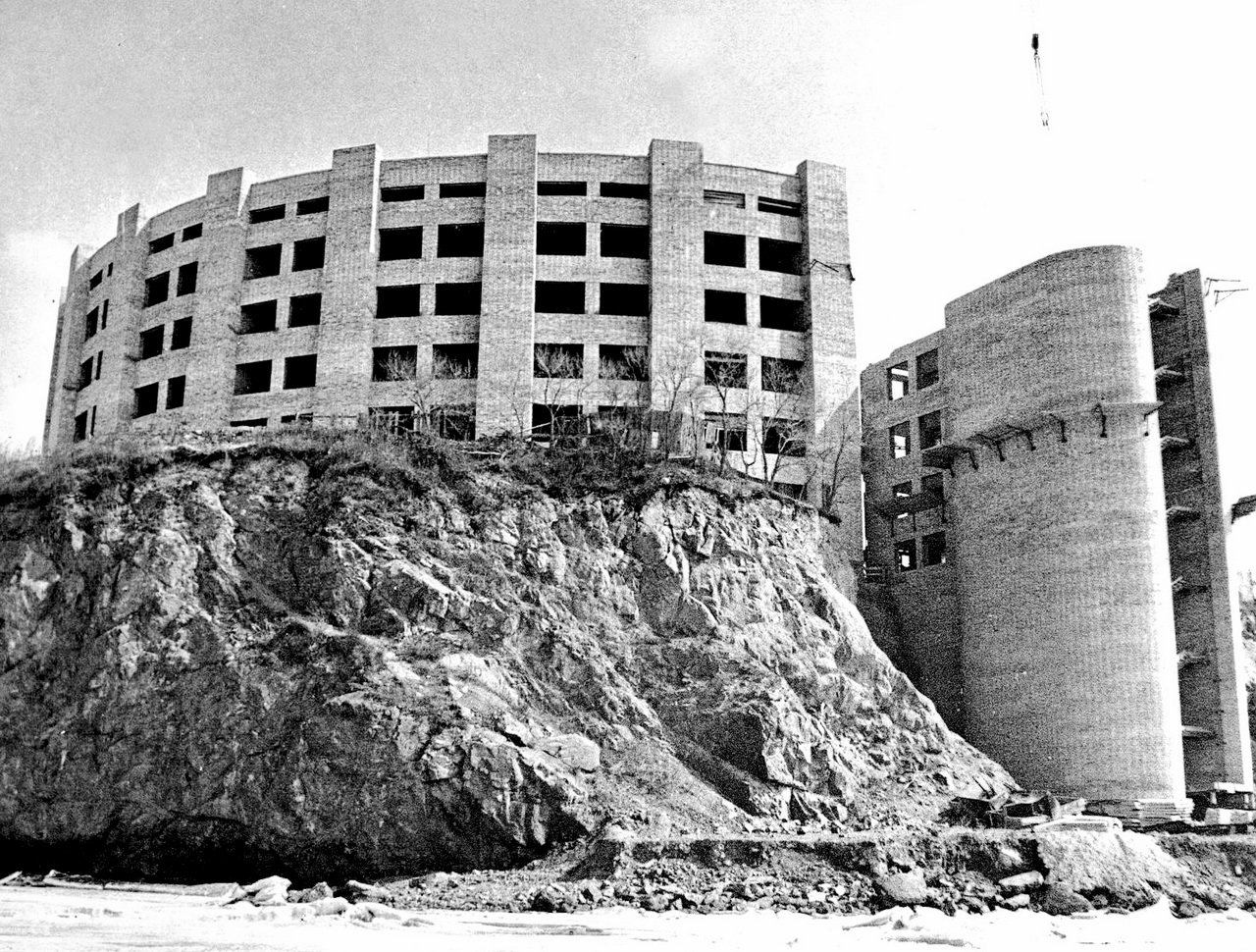

Во всех частях здание решено в кирпиче с одной несущей внутренней продольной стеной. «Ось» наружной дворовой стены обоих блоков является дугой радиуса 27.2 метра. Длина корпуса общего назначения определяется центральным углом дуги 124°6´, длина лабораторного корпуса – углом 137°30´, нормальному модулю здания соответствует угол дуги 12°18´. В незастроенной части кольца может разместиться 8 нормальных модулей лабораторного блока второй очереди строительства Института. К основным корпусам примыкает подземная пристройка. Со стороны главного фасада блока общего назначения расположена пристройка шириной 12 метров, где размещается вестибюль главного входа, столовая и конференц-зал. Этажность основного здания составляет 4 этажа в блоке общего назначения и 6 этажей с техподпольем – в лабораторном. Здание Аквариальной 2-этажное с подвалом, основная принятая в проекте высота этажа 3.6м.

Дополнительные характерные особенности архитектурно-строительного решения здания: кирпичные стены запроектированы с выступающими в каждом модуле здания ризолитами. Весь первый этаж блока общего назначения запроектирован на столбах с использованием его как террасы. Принятой в проекте простой схеме здания в виде корпусов с одной внутренней продольной стеной соответствует столь же простая схема перекрытий в виде настила из сборных железобетонных плит с расположением между ними по цифровым осям индивидуальных ребристых трапециевидных в плане плит-вставок. Естественным основанием фундаментов здания являются скальные породы, залегающие на глубине 0.5-1.2 м от поверхности.

Согласно Отчета об инженерно-геологических изысканиях, произведенных Примортисиз, инженерно-геологические условия площадки усложнены наличием зоны разлома коренных скальных пород, которая проходит в виде полосы под лабораторным блоком, выходя к коммуникационной шахте; в этой зоне скальные породы ослабленные, частично раздробленные.

25 сентября 1973 года ДВО ГИПРОНИИ СССР выдал заключение за подписью главного инженера С.И. Брауна, что инженерно-геологическими изысканиями, выполненными Примортисизом на участке строительства, обнаружена зона тектонического разлома, пересекающая площадку проектируемого здания. Выдана рекомендация для предотвращения возможной деформации и подвижки в зоне разлома выполнить цементацию грунтов. В связи с большими затратами (ориентировочная стоимость работ составила 250 тыс. руб.) инженеры предложили закончить изыскания в зоне разлома путем проходки двух скважин механического бурения на достаточную глубину.

Учитывая наличие зоны разлома скальных пород, в стенах техподполья были предусмотрены по верху фундаментов и под перекрытием техподполья монолитные железобетонные пояса, а фундамент шахты запроектирован в виде монолитной железобетонной плиты.

Принятые в проекте конструктивные решения, несмотря на кольцеобразную форму плана здания, оказались, в сущности, очень простыми, возражений они не встречают, – отмечали инженеры в экспертном заключении, датированном 22 марта 1974 г. Конструктивная часть проекта была утверждена с учетом основных параметров будущего здания, состава и назначения помещений, планировкой, электро- и водоснабжением, водоотведением, отоплением, вентиляцией воздуха и пр. технологическими решениями.

Проблемы

Из воспоминаний заместителя директора по общим вопросам Николая Васильевича Лобова, который начал работу в Институте биологии моря 20 августа 1974 года, известно, что Алексей Викторович Жирмунский, выделивший из всего множества важных дел строительство собственного здания Института, очень долго занимался этим делом.

«Проект строительства был задержан не по вине Б.Ф. Богомолова. Он-то как раз за своевременное исполнение этого очень интересного проекта получил премию», – вспоминал Н.В. Лобов [Примечание 4].

Из воспоминаний Н.В. Лобова: «Всё, что есть во Владивостоке круглое, это всё строилось по проектам Богомолова: Дом Молодежи, наш Институт. Любовь была у Бориса Федоровича к круглым сооружениям. Начало строительства нашего Института было задержано лет на 10. Камень был сдвинут, когда появился у нас на должности главного инженера Николай Ефимович Шурипа. Он хорошо знал строительство и этот проект возобновил. Да и иначе нельзя было, так как каждые 3 года проект, не исполненный в натуре, должен был обновляться, проходить специальную экспертизу. Так что не скоро началась стройка.

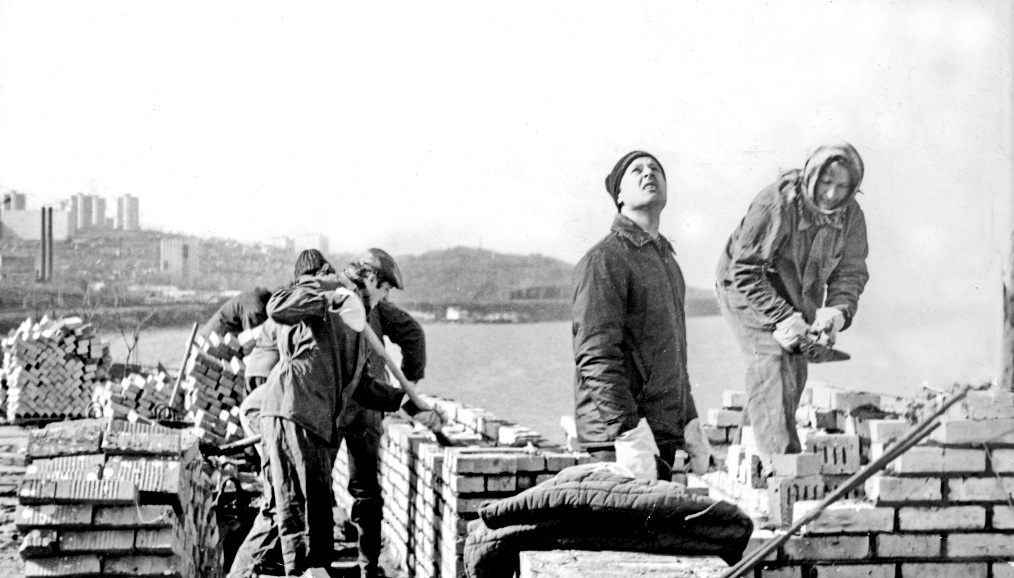

Строили тоже 10 лет. Строительство вел трест Жилстрой-1, его возглавлял Геннадий Васильевич Котик – его 4-ое строительное управление. А Управлением руководил Алексей Дмитриевич Башаров. Именно они начинали строить наш Институт. А строили так: присылали, скажем, двух мастеров, и под их присмотром работали наши люди – электрики, маляры. Сказал бы даже, что процентов на 80 строительство мы вели своими силами».

Каковы причины?

В апреле 1973 года от Управления капитального строительства ДВНЦ АН СССР поступила Служебная записка о ходе выполнения работ и подготовке к строительству. Так, ДВО ГИПРОНИИ месяцем ранее сообщало, что окончание проектирования не может быть выполнено до официального подтверждения, какое технологическое оборудование – отечественное или импортное, применять в этом проекте, со ссылкой на разрешение Председателя Президиума ДВНЦ А.П. Капицы использовать для проектирования японский акватрон (см. документ из Архива ННЦМБ ДВО РАН). Положение с разработкой технического проекта приняло критический характер в связи с тем, что предлагаемое конструктивное наполнение здания не принималось подрядчиком - Главвладивостокстроем Минвостокстроя СССР. Стройтрест – основная проектная организация объектов науки ДВНЦ, отказались рассматривать проект с кирпичными стенами, а руководство Главвладивостокстроя потребовало проработки панельного варианта. Подчеркивалось, что кирпичное наполнение здания выбрано ДВО ГИПРОНИИ самостоятельно, без согласования с подрядчиком.

Сроки окончания разработки проекта неоднократно переносились (см. документ из Архива ННЦМБ ДВО РАН). Пересогласование необходимо было выполнить в связи с заключением главного инженера ДВО ГИПРОНИИ С.Брауна в части того, что в СССР нет подобных аквариальных. Необходимо было выполнить заключения соответствующих организаций по системам очистки воды с рекомендациями по выбору оборудования, материалов, труб, арматуры…

К тому моменту ДВО ГИПРОНИИ переработал и выдал проектную документацию по укреплению откоса скалы у основания фундамента лабораторного корпуса и корпуса общего назначения.

Однако строительство II очереди было отодвинуто на неопределенный срок… Ввод I очереди предусматривался уже на начало 1986 г.

Общая площадь строящегося здания Института составляла 8565 м2, в том числе лабораторного корпуса 5761 м2 и корпуса общего назначения 2804 м2.

Тем временем в Институте технический проект здания был рассмотрен 26 февраля 1974 г. на 37-ом заседании Учёного совета Института биологии моря в составе 15 человек. По приглашению ИБМ ДВНЦ АН СССР на нем присутствовали главный инженер проекта ДВО ГИПРОНИИ АН СССР А.А. Печковский и руководитель Группы технологического отдела ДВО ГИПРОНИИ АН СССР Г.М. Чурилов. Члены Учёного совета заслушали сообщения А.А. Печковского и Г.М. Чурилова и постановили рекомендовать к утверждению технический проект Института биологии моря. Выписка из Протокола заседания Учёного совета за подписью директора А.В. Жирмунского и учёного секретаря В.И. Звалинского хранится в Архиве ННЦМБ ДВО РАН.

С.М. Гнездилова (ученый секретарь), В.Г. Галотин (заместитель директора), А.В. Жирмунский (директор ИБМ) и В.Л. Касьянов (заместитель директора) обсуждают проект будущего здания ИБМ. Фото из архива ННЦМБ ДВО РАН.

С начала 1974 года в самом Институте выполнялись экспертные заключения технической части проекта. Распоряжением А.В. Жирмунского назначена экспертная комиссия во главе с председателем, заместителем директора по науке, кандидатом геолого-минералогических наук Б.В. Преображенским. В архивах сохранилось заключение Бориса Владимировича об осмотре подводной части берегового обрыва строительной площадки здания. Группой водолазов была обследована подводная часть берегового обрыва и верхняя сублитораль в районе строительной площадки Института с целью определения скорости активной морской абразии обрыва площадки [Примечание 5].

Изучение дна велось водолазами с помощью прямого наблюдения дна аквалангистом при его свободном движении вдоль поверхности дна. Осмотрена полоса прибрежного участка морского дна шириной около 20-25 м на всей линии обрывистого берега. Осмотр показал, что дно в пределах всего обследованного района плотное, песчаное, песчано-гравийное, сложенное кварцевым песком, в котором изредка встречаются остроугольные обломки базальтов размером не более 25-35 см в поперечнике. На протяжении всего обследованного участка не было встречено ни одного обломка береговых пород крупнее 40 см. «Все проведенные наблюдения свидетельствуют о чрезвычайно слабой активности морской и денудационной абразии поверхности обрыва», – заключали учёные.

В октябре 1974 года А.В. Жирмунский писал на имя заместителя председателя Госплана СССР В.Я. Исаева «О начале строительства Института биологии моря в 1975 г.» с просьбой изыскать возможность для начала строительства в 1975 г (см. документ из Архива ННЦМБ ДВО РАН)).

Так, Алексей Викторович отмечал, что в соответствующем Постановлении ЦК КПСС и СМ СССР сроки строительства Института установлена 1974-1975 гг. Однако по состоянию на октябрь 1974 планы строительства институтов ДВНЦ выполнялись с отставанием. Вместе с тем технический проект утвержден, Владивостокское отделение ГИПРОНИИ выдали рабочие чертежи и уже начата подготовка площадки для строительства.

«В Институте биологии моря, созданном во Владивостоке в основном ленинградскими учеными за 5 лет, в настоящее время насчитывается около 380 человек. Лаборатории временно располагаются в нескольких помещениях, принадлежащих другим учреждениям. На одного человека приходится 2-3 кв.м рабочей площади, что, соответственно, тормозит развертывание ряда экспериментальных работ. Вместе с тем, по отзывам наших ведущих биологов, в Институте выполняются весьма актуальные исследования, на высоком научном уровне, имеющие важное значение как в теоретическом, так и в практическом планах. При наличии здания мы можем работать значительно эффективнее», – отмечал Жирмунский [Примечание 6].

«Количество лабораторий существенно превышало количество лабораторных комнат. В проекте имелось новое здание, рассчитанное на гораздо большую численность. Картинкой проекта этого здания мы любовались в кабинете директора», - из воспоминаний В.Н. Акулина (в 1972-1974 годах – старший научный сотрудник ИБМ ДВО РАН). Нехватку рабочих мест существенно облегчали и создававшиеся экспериментальные станции. Шло бурное их строительство [Примечание 7] .

«Уже работала станция на острове Попова в проливе Старка – в качестве рабочего помещения использовали старое складское здание. Жили в больших палатках. Специальное здание только начинали строить. Громадная стройка разворачивалась в заливе Восток. Там станция изначально претендовала на то, чтобы стать базовой. Так и получилось. Здесь трудились сотрудники разных лабораторий, а летом и многочисленные приезжие. Остальные стационары были специализированными в том смысле, что в их создании принимала участие, обустраивая под собственные нужды, какая-то из лабораторий» (В.Н. Акулин, в кн. Присягнувшие морю).

Из воспоминаний И.С. Арзамасцева: «У Алексея Викторовича организованный им Институт биологии моря располагался в его квартире по проспекту 100-летия Владивостока, 104. Здесь была институтская библиотека, точнее – личная библиотека А.В., кабинет, точнее кухня, где за чаем проводились собеседования с новыми сотрудниками, и гостиница – пустая комната, где на полу вповалку ночевали в ватных спальниках будущие светила морской биологии».

«В этой 2-комнатной квартире (общей площадью 42 кв.м) был прописан и жил Володя Касьянов и еще 25 человек (да, да – 25!). Тогда в четырех домах под общим номером 159 было много квартир-общежитий всех институтов ДВНЦ АН СССР», - вспоминает далее А.И. Пудовкин. «Отлично помню, как вошел в комнату №209 в Геологическом институте (тогда большинство Владивостокских институтов научного центра квартировали у геологов). Это был и кабинет директора, и бухгалтерия, и отдел кадров, и канцелярия. У каждой службы был свой стол или секретер, и у директора тоже».

«Апофеоз воплощения деловых качеств АВЖ – строительство здания Института биологии моря. В соответствующем постановлении СО АН СССР про ИБМ было только одно упоминание: « … построить ИБМ». Все остальное – не про нас: за счет сметы такого-то института, по проекту ГИПРОНИИ для другого института, на территории – тоже не нашей… Поскольку здание планировалось круглым, а заводы не выпускали таких панелей, стройка затягивалась, и Алексею Романовичу Тертычному приходилось составлять плотные графики сотрудничества со строителями. Бывало, что весь Институт закрывали для работы на стройке. В 1980 году, когда мы еще квартировали в здании Биолого-почвенного института, состоялся большой визит на Дальний Восток академического начальства. Нас посетил президент АН СССР А.П. Александров. АВЖ решил воспользоваться моментом: демонстрируя макет нашего «колизея», попросил денег на завершение строительства. Из окна кабинета было видно, что стройка действительно кипит. Президент прокомментировал просьбу такими словами: «Не надо строить дурацких зданий». Но выделить денег пообещал. «Дурацкое» здание стоило АВЖ немало крови и потрепало много нервов: помимо тяжело решаемых административных и финансовых проблем, были и чисто обывательские опасения с научной подкладкой: не сползет ли «колизей» в море? Дело в том, что в скалу, на которой стоит наш корпус, при подготовке фундамента, говорят, заложили многовато взрывчатки. Якобы в скале образовалась глубокая щель. Но в то время Госстрой СССР на деле осуществлял мониторинг ненадежных фундаментов. И к нам регулярно наведывался эксперт Госстроя, специалист по сейсмической надежности доктор геолого-минералогических наук Григорий Львович Кофф. Мы были в списке опекаемых им объектов на почетном втором месте после строящегося на плывунах, на берегу Москва-реки, здания Президиума Академии наук. Бывая во Владивостоке, он работал с проектировщиками и строителями», - из воспоминаний Т.А. Тереховой (сотрудник ИБМ с 1971 по 2016 год, в 1983-1998 – ученый секретарь ИБМ). Воспоминания можно прочесть в книге «Присягнувшие морю / Национальный научный центр морской биологии им. А.В. Жирмунского ДВО РАН», Владивосток: Издательство ДВФУ, 2020.

Визит президента АН СССР А.П. Александрова в Институт биологии моря. Слева направо: первый секретарь Приморского крайкома КПСС В.П. Ломакин, президент АН СССР А.П. Александров, председатель президиума ДВНЦ АН СССР Н.А. Шило, директор ИБМ А.В. Жирмунский, 1978 г. Фото из архива ННЦМБ ДВО РАН.

Стройка

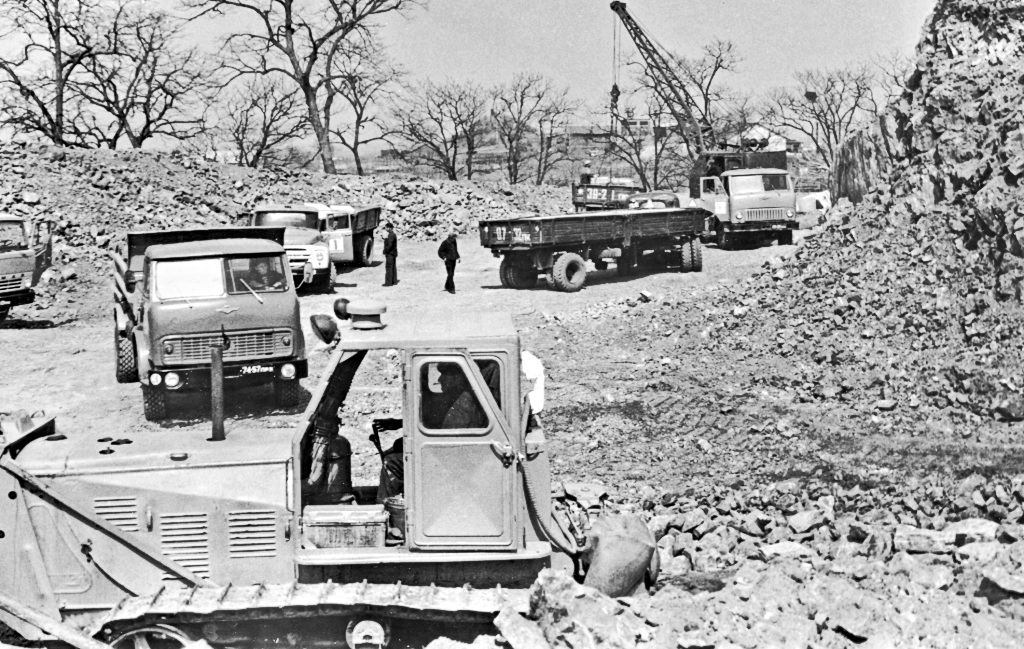

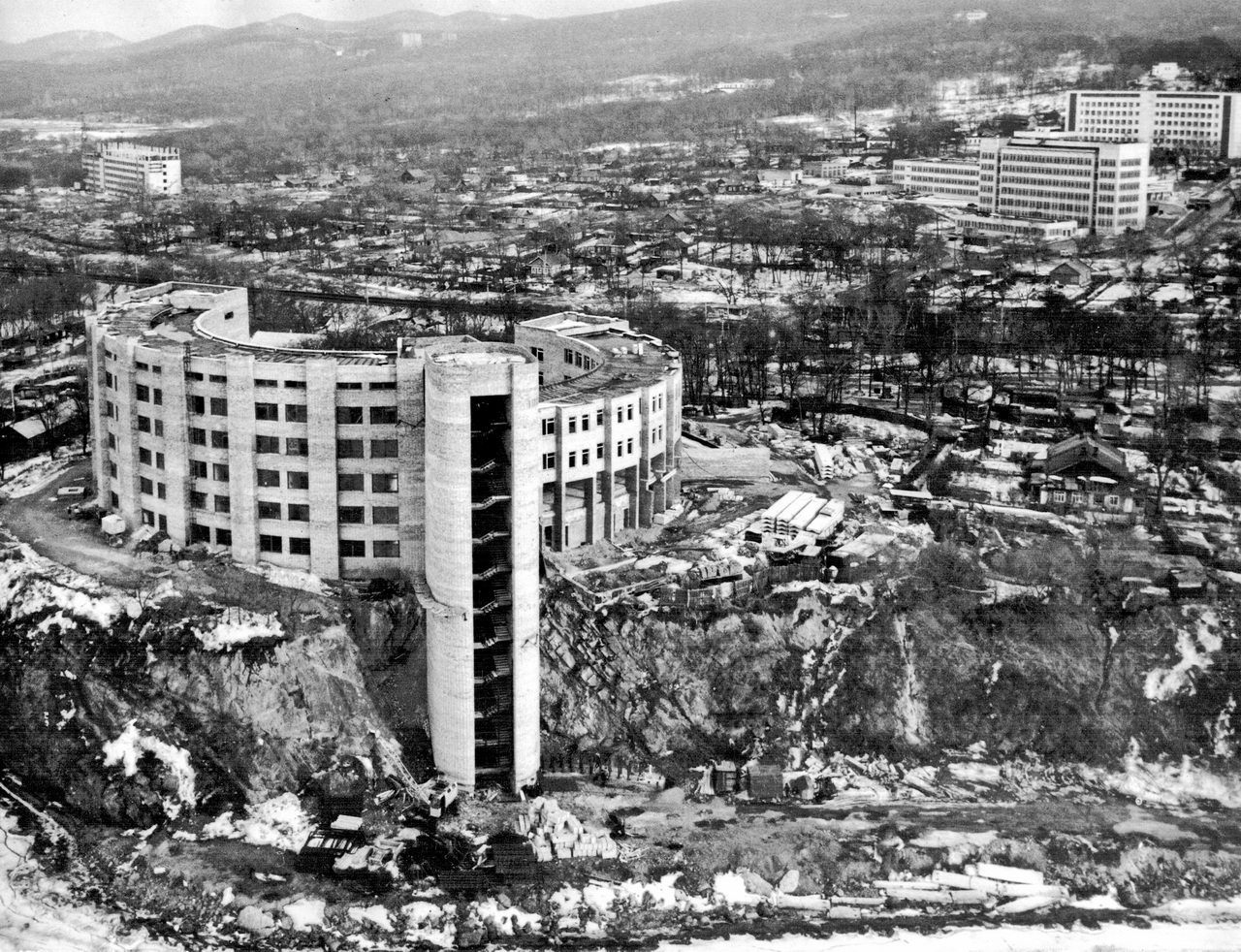

Первая очередь начала строиться Главвладивостокстроем Минвостокстроя СССР с 1979 г. с утвержденной сметной стоимостью строительства 3852 тыс.руб. В 1983 году была закончена кладка стен на лабораторном корпусе и шахте лифтов, отделочники установили половину оконных блоков. На высотной башне, соединяющей нижние уровни с верхними, выложены легко узнаваемые цифры 1983.

Фото Константина Антипина, 2018 г.

Сотрудники ИБМ на расчистке территории под строительство здания Института биологии моря, март 1979 г. Фото из архива ННЦМБ ДВО РАН.

Начало строительства, 1979 г. Фото из архива ННЦМБ ДВО РАН.

В мае 1984 года А.В. Жирмунский писал на имя главного инженера ДВО ГИПРОНИИ С.И. Брауна, что Институт не может выполнять целый ряд работ. Строительство затягивалось… Алексей Викторович подчеркивал, что для эффективного проведения научных исследований и внедрения их результатов в практику по проекту необходимы были Аквариальная с мариностатом, морского водозабора, экспериментальных мастерских, разборочных для собранных морских организмов, складских помещений, вивария для мелких животных, эллинга для хранения и текущего ремонта плавсредств. Ввод I очереди был перенесен и предусматривался уже в 1986 г. Жирмунский просил ДВО ГИПРОНИИ о содействии в выполнении проектных решений к окончанию строительства Института.

К ноябрю 1984 года уже более года стоял лабораторный корпус с законченными общестроительными работами, а также с подведенными теплотрассой и водопроводами, выполнена работа по прокладке канализации. Однако, включенный в План ввода, по возвратному плану был исключен из плана ввода.

Строительство здания ИБМ. Фото из архива ННЦМБ ДВО РАН.

В Архиве хранится письмо от Территориального главного управления по строительству в Приморском крае Главвладивостокстроя. Управление, рассмотрев строительство здания, сделало заключение, что строительство объекта ведется неудовлетворительно. Трест «Жилстрой-1» не выполнил установленные плановые задания по этому объекту. В числе объективных причин названы загруженность треста по строительству объектов особой важности, школ и детских садов, что не позволило сконцентрировать необходимые материальные и людские ресурсы на этом объекте. Отмечено, что принимаются все меры для усиления работ. Трестом «Жилстрой-1» разрабатываются мероприятия, обеспечивающие ввод лабораторного корпуса Института в 1985 году.

При этом на начало 1985 г. уже было заказано комплектующее оборудование, ввод в эксплуатацию корпуса, площадь которого составляла 5761 м2 уже должен был собрать сотрудников Института, работающих в разных местах Владивостока. На тот момент на протяжении всего строительства корпуса Институт оказывал помощь строителям и безотказно выделял требуемое количество рабочих из числа сотрудников Института. «Со стороны Института 3-5 человек работают на завозе кирпича, прокладке телефонного кабеля и других работах на стройплощадке», – писал в октябре 1984 г. главный инженер ИБМ ДВО РАН Н.Е. Шурипа. График строительных работ для сотрудников составлял Алексей Романович Тертычный. Здесь было всё: разгрузка самосвалов с керамзитом, части наружной стены в административном корпусе, сотрудникам приходилось строить немало и в других местах. «Марина Ващенко, Люда Ушева, Лида Фролова, а потом и Марина Елисейкина мужественно несли свой крест и на стройке и далее в рабочие будни», – из воспоминаний Т.А. Тереховой [Примечание 8].

Сотрудники ИБМ на стройке здания. Фото из архива ННЦМБ ДВО РАН.

М.А. Ващенко писала: «Осталось в памяти то, как долго лелеял Алексей Викторович мысль о строительстве нашего собственного институтского здания. В его кабинете, когда мы еще были поселенцами в Биолого-Почвенном институте, стоял макет. И мы все знали, как должно было выглядеть наше институтское здание. Алексей Викторович всё делал, чтобы отстоять нестандартный проект и заставить строительные организации построить именно то, что он хотел, а не то, что им хотелось – попроще, и, наверное, подешевле. Он и тут добился своего. Помню, как начиналось: вышли всем институтским активом, и ученый совет. И политбюро, и ведущие специалисты. Мы вышли на мыс над Амурским заливом, и Алексей Викторович с гордостью показал нам – вот на этой площадке! Потом заложили документ – обращение к будущим поколениям учёных. Строилось здание довольно долго. Когда начались отделочные работы, весь коллектив Института участвовал в этом». (Академик от моря. А.В. Жирмунский в воспоминаниях соратников и друзей. Вл-ок: Дальнаука. 2003).

Окончательный ввод здания в эксплуатацию состоялся в 1988 году. В январе 1990 г. коллектив Института биологии моря торжественно отметил 20-летие Института и переезд в новое здание.

Фото из архива ННЦМБ ДВО РАН.

1-я очередь здания Института биологии моря. Фото А.А. Голубева, 1995 г.

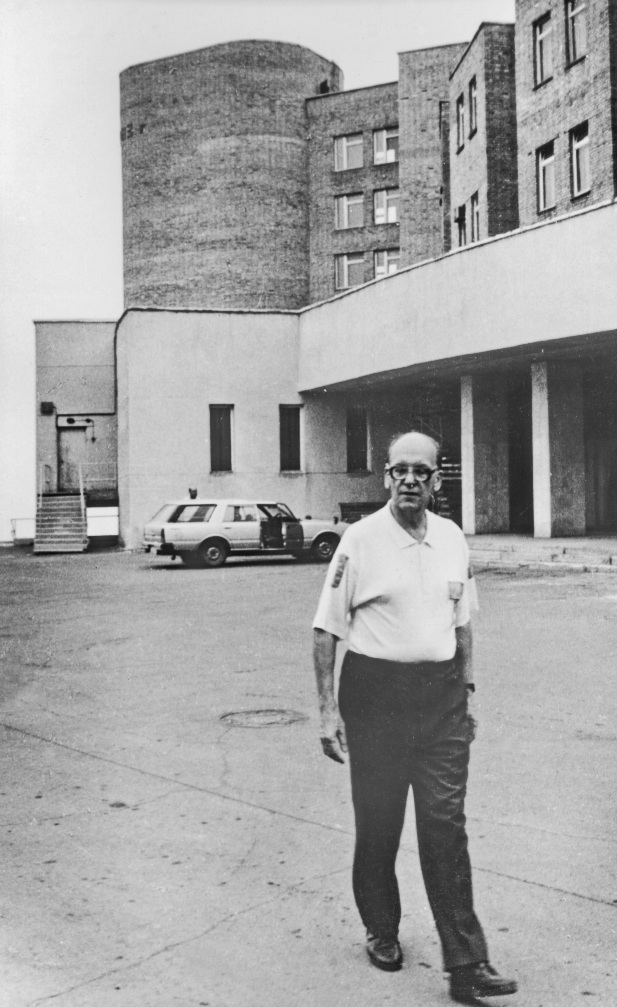

А.В. Жирмунский у здания ИБМ, 1990-е гг. Фото из архива ННЦМБ ДВО РАН.

1-я очередь здания Института биологии моря. Фото Г.И. Хрущева, 2006 г.

Строительство второй очереди Института началось лишь в начале 2008 года. Проектированием занималось ФГУП ГИПРОНИИ ДВО РАН (на момент 2007 года это был старейший проектный институт в крае, работавший с 1970 года, в 2020 г. он прекратил свое существование). Проектом предусматривалось возведение 2-й очереди лабораторного корпуса, аквариальной и хранилища скелетов морских животных. Задание на проектирование второй очереди здания Института биологии моря ДВО РАН подписано директором ФГУП ГИПРОНИИ ДВО РАН А.Г. Ждановым и главным инженером проекта Арнольдом Александровичем Печковским (участвовал в разработке проекта 1-й очереди вместе с Б.Ф. Богомоловым). Заказчиком строительства выступало Управление капитального строительства ДВО РАН (УКС ДВО РАН, упразднено в 2017). В августе 2013 г. объекты 2-й очереди были сданы в эксплуатацию.

Эскизы объектов 2-й очереди Института биологии моря. Архив ННЦМБ ДВО РАН.

Комплекс зданий ННЦМБ ДВО РАН. Фото Константина Антипина, 2018 г.

Комплекс зданий ННЦМБ ДВО РАН. Фото Матвея Носарева, 2020 г.

В настоящее время Академгородок включает в себя территорию от остановки «Заря» до станции «Чайка». С моря вдоль береговой линии на различных высотных отметках стоят корпуса 10 научно-исследовательских институтов. На публичной кадастровой карте г. Владивостока, видно, что между научными учреждениями расположена жилая застройка. Частные дома перемежаются с научными институтами.

Ю.А. Требухова

Примечания:

[Примечание 1] Борис Федорович Богомолов родился в 1930 году в г. Кольчугино Владимирской области. В годы войны семья была эвакуирована на Урал в г. Каменск-Уральский, а в 1944 г. возвратилась обратно в Кольчугино. Борис Федорович окончил в 1954 году архитектурный факультет Ленинградского ордена Трудового Красного Знамени инженерно-строительного института (ЛИСИ), и единственный со всего курса был направлен во Владивосток в институт «Приморгражданпроект» на должность архитектора. В 1954-1971 годы работал в «Приморгражданпроекте», это годы пробы сил и время становления личности: его должности – старший архитектор, главный архитектор проектов, руководитель мастерской №2. В 1962 году участвовал во Всесоюзном смотре творчества молодых архитекторов и был награжден дипломом. Начало его творческого пути совпало с первой послевоенной попыткой реконструировать центр города Владивостока. В течение двух лет (1956-1957 гг.) совместно с архитектором Л. Робиновичем разрабатывал эскиз застройки центра города - главной площади, Набережной, Вокзальной площади, Тигровой и Батарейной сопок. В 1958 г. Богомолов говорил: «Архитектор – это организатор, который должен обладать способностью привлекать к себе людей, организовывать производство и предвидеть последствия своей деятельности для экосистемы через 20-30 лет». Богомолов в течение многих лет являлся председателем государственной экзаменационной комиссии. В 1961 году был принят в члены Союза архитекторов СССР. Богомолов спроектировал и построил более 50 крупных общественных сооружений: административное здание (сегодня Дальневосточный институт искусств), 1958-1961 гг.; здание телецентра во Владивостоке, 1960 г.; роддом на 100 коек, 1960-1962 гг.; проект первого во Владивостоке каркасно-панельного 10-этажного лабораторно-производственного здания «Дальэнерго» по ул. Тигровой, 1960 г.; проекты застройки ул. Набережной, в соавторстве с архитектором И. Давыдовым, 1968-1970 гг.; проект детальной планировки и проект застройки курорта Шмаковки в Приморском крае, в составе авторского коллектива, 1968 г.; санаторий имени 50-летия Октября курорта Шмаковки, 1965-1968 гг. За разработку проекта и осуществление его строительства Борис Федорович был награжден дипломом 3 степени Госстроя РСФСР.

Борис Федорович Богомолов. Фото из книги «Все Примоье: Кто есть кто в крае. 100 выдающихся сограждан. Коллективные портреты»

С 1976 года разрабатывал Институт биологии моря НЦ АН СССР в г. Владивостоке на берегу Амурского залива, совместно с Ю. Соколовым, Л. Бобровской, инженерами Г. Скопиной, А. Тё, А. Печковским. У проектного Института была задача создать материальную базу для дальневосточной науки.

Обратимся к статье А.А. Калинина в источнике: Калинин А.А. Vivat Academia! – Да здравствует Академия!: Наша история в биографиях и лицах. Москва: Студия онлайн, 2020. 382 c.

«Под руководством Бориса Фёдоровича разрабатывался генеральный план владивостокского академического комплекса. В этой работе особенно ярко проявился художнический вкус архитектора, что наглядно видно прежде всего на здании Института биологии моря – «замке Жирмуния». По замыслу зодчего-романтика оно должно было быть кольцеобразным, стоять на крутом скальном обрыве Амурского залива, чтобы на лифте можно было спускаться в шахту ниже уровня моря, а оттуда перебираться на небольшие научно-исследовательские суда. Крупным самостоятельным разделом стало завершение и развитие уже начатых проектных и строительных разработок по ряду институтов во Владивостоке, Хабаровске, Магадане, осуществление архитектурного надзора за строительством институтов Географии, Биоорганической химии и другими объектам, подготовка проектной документации по начинаемым объектам. Архитекторы и инженеры ДальГИПРОНИИ разработали генеральный план академического комплекса ДВНЦ и для Хабаровска – там намечалось разместить девять НИИ, конструкторское бюро с экспериментальными установками; создали проект специализированной научной зоны для Магадана с выделением первой очереди строительства – Института биологических проблем Севера….

Как нередко бывает с крупными планами и у других людей, Борису Фёдоровичу с коллегами и тут не все задуманное удалось сделать, прежде всего в Магадане и Хабаровске; и «замок Жирмуния» не приобрел при жизни Богомолова задуманный вид – «закольцевали» его позже. Причин много, и они разные, а самая крупная – надо было одновременно строить новые институтские корпуса, расселять «научно-исследовательские общежития», что собой тогда представляли Биолого-почвенный и Дальневосточный геологический институты. Председатель научного центра А.П. Капица прилагал много усилий к тому, чтобы строить здания для институтов Географии, Биоорганической химии, Автоматики и процессов управления, делать пристройки к существующим корпусам, и то же самое осуществлять в других городах региона. Нужно было создавать нормальные условия для работы и быта на научно-исследовательских базах, станциях, стационарах, в заповедниках по всему Дальнему Востоку. Хотели даже построить во Владивостоке Дом ученых – неподалеку от железнодорожной станции Вторая Речка. Конечно же, начиналось возведение жилья. А со временем построили собственную больницу на 220 коек с поликлиникой на 600 посещений в день. Все это способствовало притоку в учреждения ДВНЦ научных кадров и закреплению их здесь. И в то же время на чем было можно – экономили, что-то отодвигали на будущее. Так получилось и со зданием Института биологии моря – строилось до нервозности долго. Тем не менее, пусть и не осуществленный при его жизни, этот проект принес Борису Фёдоровичу большое удовлетворение, а в 1984 году – золотую медаль Международного союза архитекторов, ранее отмеченный и на всесоюзном уровне.

Первая очередь застройки Академгородка территориально и по времени оформления была разделена на две зоны. К первой отнесли лабораторно-административные здания и другие постройки существовавших институтов с пристраиваемыми к ним корпусами – ботаническим и химическим. С возведением корпуса хранения минералов предполагалось примерно за пять лет завершить освоение всей территории. Однако из задуманного и здесь, как видим, не все вошло в организм и облик Академгородка – из-за той же частой нехватки денежных средств, а то и невозможности приобрести строительные материалы, поскольку во Владивостоке возводились крупные жилые районы, промышленные предприятия, школы, больницы, детские сады – продолжала реализовываться программа «Большого Владивостока».

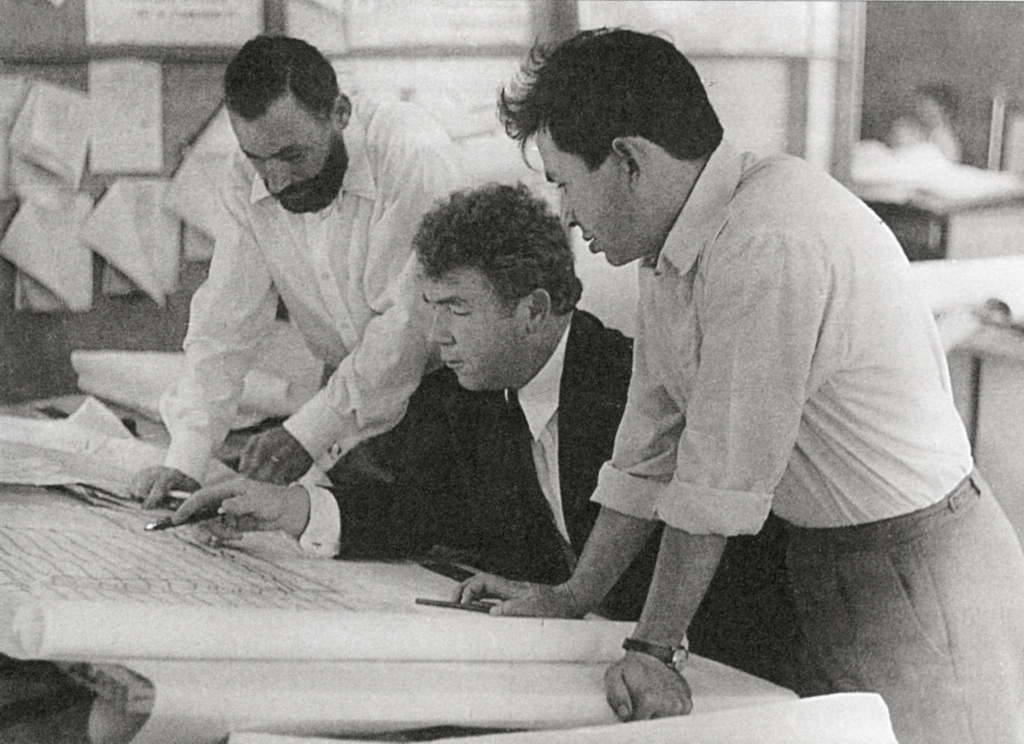

– Я работал с Борисом Фёдоровичем с 1963 года и до его последнего дня. Восемнадцатого мая пришел к нему в больницу, обсуждали дела по работе, – рассказал С.И. Браун, ставший позднее заместителем генерального директора ГИПРОНИИ РАН. – Говорят, что человеком движет его энергоизбыточность, поэтому он постоянно стремится сделать больше для самореализации, чем требуется. Богомолов был наделен энергоизбыточностью, ее у него было больше, чем у многих. Мы могли ночами сидеть, спорить и результативно работать. Его отличала возможность, способность воплощать свои мысли, идеи – у него много реализовано, более пятидесяти проектов. Это для архитектора большой творческий багаж. У него мало не вошло в жизнь. – Работалось с ним интересно, он правильно формулировал цели, заражал своим оптимизмом, энергией. Если вспомнить наши веховые объекты, такие как комплекс «Олимпийский», в котором участвовал также инженер Арнольд Александрович Печковский, – сколько проигрывали разных тактических и стратегических вариантов, чтобы протащить проект. Сидели ночами, выискивали лучшие варианты, преодолевали сопротивление огласовательных органов. Сложность обусловливалась тем, что проект комплекса не был готов в окончательном варианте, но – его надо было возвести до начала XXIV летних Олимпийских игр в Сеуле, чтобы советские спортсмены смогли пройти акклиматизацию во влажном летнем климате Владивостока. Богомолов был человеком-движителем, хорошо одаренным в своей профессии, – сказал С.И. Браун.

Слева направо: архитектор Марк Борисович Балабанов, Борис Федорович Богомолов, инженер Семен Исаакович Браун. 1975 г. Фото из книги Калинина А.А. «Vivat Academia! – Да здравствует Академия! : Наша история в биографиях и лицах».

...Его похоронили на кладбище Лесное (Чайка), укрыли могилу плитой, на высоком прямоугольном постаменте установили бюст архитектора. На доме № 28а на улице Посьетской, в котором жил Б.Ф. Богомолов, в память о заслуженном архитекторе РСФСР, одном из главных первостроителей академгородка Дальневосточного научного центра, укреплена мемориальная доска. Можно бы и нам подумать, ради сохранения пусть и малых страниц нашей академической истории, – не укрепить ли, например, на здании Института биологии моря табличку о том, что оно выстроено по проекту, в котором воплощена прежде всего идея Б.Ф. Богомолова? Такие примеры есть в разных городах, есть и во Владивостоке».

Дополнительные материалы:

- Первостроитель Академгородка (Б.Ф. Богомолов). В кн.: Калинин А.А. Vivat Academia! – Да здравствует Академия! : Наша история в биографиях и лицах. Москва: Студия онлайн, 2020. 382 c. : 253 ил., 30 ориг. рис. автора. Посмотреть/Загрузить книгу.

- Корпоративная книга «Приморгражданпроект. 80 лет истории. Продолжение следует…». Составитель Галина Кочеткова, издательство «ВИТ», 2009.

- Альманах «Все Примоье: Кто есть кто в крае. 100 выдающихся сограждан. Коллективные портреты». Владивосток: «Тихоокеанский форум прессы»,книж-газетное издательство «Дальпресс», 2005. - 184 с., илл. Посмотреть/Загрузить фрагменты книги

[Примечание 2] Новосибирское отделение Головного проектного и научно-исследовательского института Российской Академии Наук – «ГИПРОНИИ РАН» создано 4 апреля 1959 г. Специалисты Отделения участвовали в строительстве объектов Новосибирского Академгородка. Деятельность Новосибирского объединения головного проектного и научного-исследовательского института Академии наук как организации прекращена в связи с исключением из ЕГРЮЛ на основании п.2 ст.21.1 Федерального закона от 08.08.2001 №129-ФЗ"). Вернуться к статье >>>

[Примечание 3] На 10 марта 1970 г. штат Института составлял 127 сотрудников, на 1 января 1971 г. штат Института уже 220 сотрудников, размещаемых всего на 418 кв.м. рабочей площади. А Группа Гаметогенеза (6 чел). размещалась на кафедре гистологии Владивостокского мединститута. Постановлением Президиума Сибирского отделения Академии наук СССР №389 от 12 ноября 1968 г. выходная численность ИБМ была установлена в 400 человек, кроме того, постановлением Президиума АН СССР №143 от 31 января 1969 г. при организации Института было предусмотрено создание условий и предоставление рабочих мест биологам из других учреждений для проведения исследований на морском материале. Для размещения планируемого состава сотрудников и приезжающих ученых, эффективного проведения научных исследований и внедрения их в практику Институту предписано построить в этой пятилетке (прим. – с 1970 по 1975 г.г.) комплекс зданий и сооружений общей рабочей площадью 4500 м2 с ориентировочной стоимостью строительства 3.7 млн. руб, в который должны входить Лабораторный корпус, Блок общего назначения, Аквариальная с мариностатом, морским водозабором и резервуарами для отстоя и хранения морской воды. Вернуться к статье >>>

[Примечание 4] Архитектор Б.Ф. Богомолов получал дипломы Союза архитекторов РСФСР I и II степеней за участие во Всероссийском смотре лучших проектов (1983, 1984, 1989 годов). Согласно данным Государственного архива Приморского края, постройка была отмечена дипломом II степени на Всероссийском смотре лучших архитектурных произведений года.

Борис Федорович регулярно участвовал во Всероссийском смотре лучших проектов: так, ему был присужден диплом 1 степени за высокое мастерство, достигнутое в проекте застройки микрорайона № 51 г. Владивостока. А в 1988 году ему было присвоено почетное звание «Заслуженный архитектор РСФСР». Вернуться к статье >>>

[Примечание 5] Абразия - пораженность берега размывом разной степени интенсивности, что может значительно ослаблять устойчивость берега. Известно, что на побережьях России, омываемых в основном бесприливными морями, главную опасность приобретают ветровые нагоны, с которыми могут быть связаны смещения береговой линии в сторону суши. В дальневосточных морях пораженность берегов абразионным процессом умеренной категории и обычно в среднем составляет около 8%. Вернуться к статье >>>

[Примечание 6] Несколько лабораторий располагались на пятом этаже огромного здания Дальневосточного геологического института, где вперемежку располагались разные институты. Пятый этаж занимали преимущественно лаборатории Биолого-почвенного, этаж ниже – Биоорганической химии. Дирекция ИБМ, его службы и несколько лабораторий находились на втором этаже. В составе Института на тот момент были включены Лаборатории: гидробиологии, генетики, физиологической экологии, популяционной экологии, палеоэкологии, цитологии и эмбриологии, Физиологии, Биохимии, продуктивности и основ воспроизводства, радиобиологии, гидрологии и гидрохимии, электронной микроскопии, подводных исследований, опытно-конструкторских работ, Фото-кинолаборатория. Вернуться к статье >>>

[Примечание 7] Уже в 1968 году при Отделе биологии моря Дальневосточного филиала Академии, предшественнике института, на Сахалине появилась биостанция «Сокол». Станция расположилась недалеко от Южно-Сахалинска (что позволило позднее наладить прочные контакты с Сахалинрыбводом и Сахалинским отделением ТИНРО), с доступной сетью автомобильных и железных дорог (что делало досягаемыми разные лососевые реки и рыбоводные заводы) и, главное, с постоянным электричеством. Вернуться к статье >>>

- Ващенко Марина Александровна – ст.н.с. Лаборатории физиологии, на протяжении нескольких десятков лет – секретарь диссертационного совета при ННЦМБ ДВО РАН.

- Ушева Людмила Николаевна – работала в ННЦМБ ДВО РАН до 2021 г.

- Фролова Лидия Тихоновна – одна из ветеранов ИБМ ДВО РАН, проработавшая более 50 лет и до 31 октября 2025 г. активно трудилась в Лаборатории сравнительной цитологии.

- Елисейкина Марина Геннадьевна – в настоящее время научный руководитель Лаборатории сравнительной цитологии ННЦМБ ДВО РАН.